국내 ESG금융 규모 2021년말 787조원, 전년 대비 29%로 큰 폭 증가

한국사회책임투자포럼(KoSIF)과 더불어민주당 이용우 의원실이 협력해서 국내 금융기관들의 ESG금융 현황을 분석한 ‘2022 한국 ESG금융 백서-지속가능금융 대장정, 그 길에 오르다’(이하 백서)를 16일 발간했다.

백서는 공적금융기관(79개)과 민간금융기관(88개) 전체를 대상으로 ESG금융과 관련한 전반적인 현황을 전수 조사하여 분석했다. 2021년 12월 최초로 ‘한국 ESG금융 백서’를 펴낸 데 이어 이번이 두 번째다.

백서에 따르면, 2021년 기준 국내 ESG금융 규모는 786.9조원으로 611조 원이었던 2020년 대비 29% 증가했다.

ESG금융 유형별로는 ESG대출이 340조원, ESG투자가 272조원, ESG금융상품은 77조원, ESG채권발행은 98조원으로 모든 ESG금융은 2020년 대비 최소 15% 이상 성장한 것으로 드러났다. 유형별로 보면, 대출이 19%, 투자가 38%, 금융상품이 37%, 채권발행이 38% 성장했다.

전년 대비 비교했을 경우, ESG금융의 모든 유형에서 15% 이상의 높은 성장률을 보여주고 있으며, 금액 기준으로는 ESG투자가 74조9000억원으로 가장 큰 규모로 증가했다. 하지만 국내 ESG금융 규모는 2022년 6월말 기준 510조원으로 경기침체로 올해 말까지의 ESG금융 규모 증가세는 둔화될 전망이다.

전년 대비 증가액 민간금융이 압도적, ESG금융의 민간 안착 청신호

국내 ESG금융은 공적금융기관 410조9000억원, 민간금융기관 360조6000억원으로 공적금융기관의 규모가 더 컸다. 그러나 전년 대비 증가액과 성장률은 공적금융기관은 56조 원(16%), 민간금융기관은 107조원(42%)으로 민간의 ESG금융이 크게 성장한 한 해였다. 전년대비 증가액이 민간금융기관은 107조원, 공적금융기관은 56조원이었다. 이는 ESG가 민간금융기관에 자리를 잡아가고 있다는 걸로 해석된다.

한편, 공적금융은 한국주택금융공사와 국민연금의 규모가 전체 공적금융의 68% 차지했고, 민간금융은 은행섹터가 전체 민간금융의 70% 차지했다.

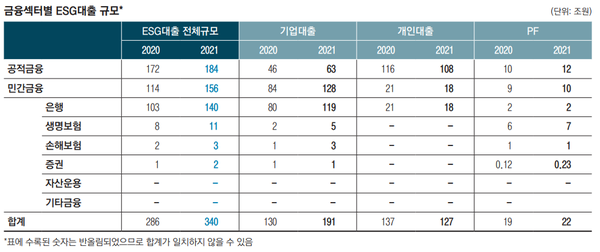

ESG금융 분야별로 보면, ESG대출은 ESG투자와 더불어 ESG금융을 이끌고 있다. 2021년 기준, ESG대출 규모는 340조원으로 전년 대비 19% 성장했고 2017년 대비 104% 성장했다. 최근 5년간 연평균 성장률은 20%에 달한다.

대출 유형별로는 기업대출의 규모가 191조원으로 가장 컸으며, 개인대출(127조원), PF(22조원) 순으로 나타났다. 전년 대비 기업대출이 47% 성장했다. ESG대출은 환경(E)영역 66조원, 사회(S)영역 268조원으로, 사회영역이 전체의 79%를 차지했다.

ESG투자는 2017년 대비 847% 성장했으며, 2020년을 기점으로 가파른 성장세를 이어가고 있다.

투자자산 유형별로는 채권 146조원, 주식 100조원, 대체투자 26조원으로, 채권투자 규모가 전년 대비 78조원으로 크게 증가해서 성장률이 113%에 이른다.

특히, 국민연금과 은행 섹터의 채권투자가 큰 폭으로 상승했다. 국민연금의 경우, 2019년에 발표한 ‘국민연금 책임투자 활성화 방안’에 명시된 ESG투자 적용자산군 확대 계획의 이행에 따라 2021년 채권 투자를 ESG투자에 포함시켰다.

ESG금융상품은 2017년 대비 293% 높은 성장 폭을 보이고 있다.

금융상품 규모는 예금과 적금 41조원, 보험 18조원, 펀드(리테일) 14조원, 카드 3조원이다. 모든 유형이 전년 대비 증가하는 모습을 보였으며, ESG펀드(리테일)은 전년 대비 성장률이 318%로 가장 높았다.

특히, 2021년 ESG펀드에 대한 관심이 급증하면서 전년 대비 공모와 사모펀드 판매 급증이 성장률에 영향을 준 것으로 분석된다.

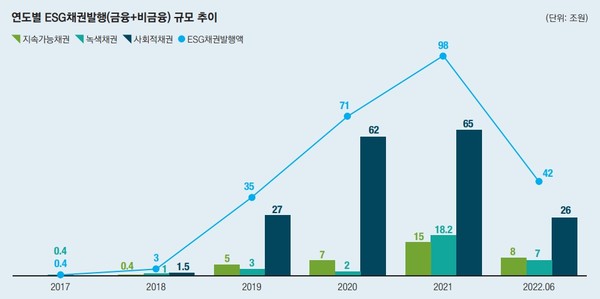

ESG채권발행의 유형별로는 사회적채권 65조원, 녹색채권 18조원, 지속가능채권 14조8000억원, 전년 대비 성장률은 녹색채권이 885%으로 큰 폭의 성장을 보이고 있다.

한편, 비금융기관은 2020년 대비 녹색채권 발행규모 및 건수를 늘렸다. 이는 높은 금리로 금융기관의 자금을 융통하는 것 보다 자체적으로 낮은 금리를 설정하여 필요한 자금을 조달하는 녹색채권이 기업 입장에서 유리하기 때문으로 판단된다.

국민연금의 ESG투자를 살펴보면, 국민연금의 2021년 기준 운용자산규모는 949조원으로 이 가운데 ESG투자 비중은 14% 차지를 차지했다.

국민연금은 전체 ESG투자의 48% 차지하고 있으며, 전년대비 28% 성장했다. 2021년 국민연금의 ESG투자 규모는 272조원이었다.

한편, 국민연금은 ESG투자 규모를 2022년까지 전체 운용자산의 50%로 확대하겠다고 밝힌 바 있다. 2022년 8월 말 운용기금 규모 (917조원)를 2022년 규모로 가정한다면, ESG투자규모는 458조원으로 예상된다.

국민연금이 약속을 이행한다면, 국민연금은 2021년 대비 약 300조원 이상의 규모를 2022년 ESG투자로 전환해야 하지만, 국민연금은 이에 대한 구체적인 운용방안을 공개하지 않아 이행 여부는 미지수다.

ESG생태계 조성에서 국민연금의 역할은 절대적이다. 그러나 국민연금은 ESG생태계 조성에 여전히 무관심한 모습을 보이고 있다. 국민연금의 ESG투자 규모는 양적으로 늘어나고는 있지만, 전반적인 ESG 시장 조성을 위한 역할 즉, 기업의 ESG정보공개 요구 역할, ESG위탁운용 활성화 등에는 아직 소극적이다.

ESG 워싱 우려도 그만큼 증가, 워싱방지 제도 조기 구축 필요성 높아져

한편, ESG금융의 성장에 따라 ESG워싱 우려도 커지고 있어 이를 효과적으로 방지하기 위한 제도 구축의 필요성도 제기하고 있다.

실제로 대출 분야에서 A금융기관은 석탄화력발전에 대한 금융지원과 같이 환경적 가치를 중대하게 훼손하는 활동을 사회발전지원으로 구분하여 보고했다.

B금융기관은 건물 매입비용 및 취득세 등을 위한 금융지원을 온실가스 감축을 위한 지원으로 구분하여 환경(E) 실적으로 포함시키기도 했다.

국외의 경우, ESG투자성과를 과장해서 공시하거나 기준 부적격 펀드를 ESG상품으로 내세운 금융기관에 대해 감독당국이 허위공시와 사기 혐의로 조사에 착수하기도 했다.

ESG워싱 방지를 위한 한국형 소셜 택소노미 개발 시급

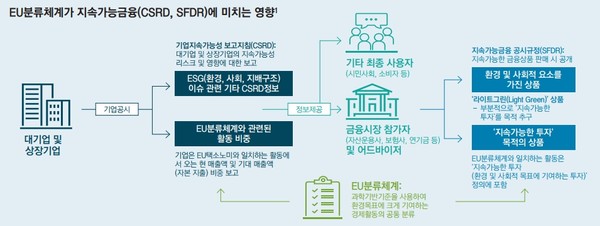

백서는 ESG워싱 방지를 위하여 ▲녹색분류체계(Green Taxonomy) 적용 ▲사회분류체계(Social Taxonomy) 조기 개발과 적용 ▲지속가능금융공시 도입 등을 제안하고 있다.

우리나라는 녹색분류체계를 만들어 2020년 12월말 공개한 바 있으며, 사회분류체계는 올해 8월 산업부에서 정책연구 용역을 발주한 바 있다. 사회적채권가이드라인도 현재 기획재정부에서 개발 중이다.

국내 금융기관을 대상으로 한국형 녹색분류체계와 사회채권가이드라인 적용 여부를 조사한 결과, 한국형 녹색분류체계의 경우 설문에 응답한 167개 금융기관 중 40%에 해당하는 66개 기관(공적 11개, 민간 55개)이 적용 계획이 있다고 밝혔다. 또 사회적채권가이드라인이 개발되면 76개 기관(공적 14개, 민간 62개)이 이를 적용할 계획이라고 응답했다.

백서에서는 특히 한국형 사회분류체계 개발이 시급하다고 강조했다. ESG투자를 제외한 나머지 ESG금융 유형(대출, 금융상품, 채권발행)에서 사회(S) 관련 금융활동이 금액 기준으로 73%를 차지하고 있다고 분석되었기 때문이다.

지속가능금융공시도 본격적인 논의에 착수해야 한다고 언급했다. 특히 국내 금융기관은 예금, 적금, 보험 등을 ESG상품으로 분류하고 있어, 펀드 이외의 금융상품에 대한 정의 및 공시기준 마련이 필요하다고 강조했다.

유럽연합(EU)은 지속가능금융공시규제(SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation)를 만들어 2021년 3월 펀드상품을 시작으로 적용하고 있다.

미국의 SEC는 ESG펀드에 대하여 일관되고 비교 가능한 정보를 투자자에게 제공하기 위해 ESG펀드 및 투자자문사에 대한 공시규칙 및 보고양식 개정을 제안한 상태다.

우리나라는 ESG 관련 감독체계를 정립하기 위해 ESG를 표방하는 펀드의 포트폴리오 구성 등 투자전략에 대한 심사를 강화, ESG 금융상품 판매 관련 영업행위 감독기준 마련 등과 같은 ‘ESG금융상품의 생애주기(Life-cycle) 맞춤형 감독 실시’ 업무를 ‘2022년도 금융감독원 업무계획’에 포함시킨 바 있다.

이용우 국회의원은 “ESG에 대한 내용을 평가하고 비교하여 이에 기반한 투자를 하거나 금융상품을 선택하기 위해서는 표준화된 기준이 마련되어야 한다”고 강조했다.

한국사회책임투자포럼 김영호 이사장은 "ESG워싱(또는 그린워싱)방지를 위한 엄격한 법, 제도, 정책의 구축과 감독기구 설립, ESG공시 표준화와 평가의 신뢰성 제고 방안, ISO 26000과의 보완책 등 ESG가 제대로 작동할 수 있는 시장 생태계 구축을 위한 새로운 대안들을 모색해야 할 시점"이라고 역설했다.

- 11월 2주 국내 ESG 이슈 핫클립

- 기업의 기후 리더십, 정보 공시와 활용에 달렸다...KoSIF 세미나

- 【인터뷰】김태한 한국사회책임투자포럼 책임 연구원 “넷제로 선언은 완벽한 준비보다 속도가 중요해”

- K-택소노미, "그린워싱 막으려면 신호등 분류체계 마련하라"...시민단체 긴급기자회견

- EU ESG펀드 하향조정으로 투자자 불만 촉발

- KoSIF 보고서, 국민연금의 주주의결권 행사의 문제점 지적

- SFDR ‘제9조 펀드’ 자격 미달 5분의1이나 해당?

- KoSIF, 국내 손보사에 석유, 가스 정책 부재...언더라이팅과 투자 제한 정책 요구

- KoSIF, 2022 화석연료금융 백서 발간

- 국내 최대 넷제로 정보 플랫폼 ‘넷제로 코리아’ 출시

- 1000조원 넘은 한국 ESG 금융…ESG채권 줄고 투자와 대출 늘어