KCGS, '온실가스 배출부채 현황과 재무적 영향' 보고서

1억~10억, 100억~1000억 사이 배출부채 공시 기업 절반 가량 감소

지난 3년간 기업의 온실가스 배출부채 현황을 조사한 결과, 100억~1000억 규모의 배출부채를 공시한 기업 숫자가 지난해보다 절반 가량 줄어들고, 배출부채가 늘어난 기업보다 줄어든 기업이 더 많은 것으로 나타났다.

하지만 2021년부터 시작되는 제3차 계획기간에 유상할당 업종이 늘어나면서, 일부 기업의 경우 전년 대비 2배에서 최대 9배까지 배출 부채가 늘어날 것으로 전망된다는 보고서가 나왔다.

KCGS가 최근 발간한 ‘온실가스 배출부채 현황과 재무적 영향’ 보고서에 따르면, 3년 연속 배출부채를 공시한 기업 94곳을 조사해보니 배출부채 규모가 1억~10억 사이, 100억~1000억원인 기업 수가 절반으로 줄었다. 1억~10억원 배출부채를 공시한 기업은 지난해 28곳에서 올해 13곳으로 줄었고, 100억~1000억원 배출부채를 공시한 기업은 지난해 7곳에서 올해 3곳으로 감소했다.

배출부채란 온실가스 배출권 구입을 위해 지출해야 하는 비용을 기업들이 미리 회계에 충당부채로 반영한 부채 항목을 의미한다. 즉, 이는 온실가스와 관련한 기업의 재무적 부담을 수치화한 지표로 볼 수 있다.

2018년 대비 배출부채가 늘어난 기업은 24곳인 반면, 감소한 기업은 35곳이었다. 이 뿐 아니라 2020년 배출부채가 전혀 없는 기업의 비중은 52곳(55.3%)으로, 지난 2년 대비 크게 늘었다. 보고서는 “많은 수의 기업에서 배출부채 규모를 감축하기 위한 노력을 수행하는 것으로 해석된다”고 밝혔다.

영업손실 3개 기업, 배출부채 재무부담으로 이어질 듯

하지만 2021년부터 2025년까지 배출권 거래제 3차 종합계획이 이뤄지면서, 기업의 부담이 큰 폭으로 늘어날 수 있다고 보고서는 경고했다.

2015년에 국내에서 처음 도입된 온실가스 배출권 거래제는 1차 계획기간(2015~2017년), 2차 계획기간(2018~2020년)을 거쳐, 현재 3차 계획기간(2021~2025년)이 실시되면서 684개 업체에 온실가스 배출권 26억800만톤을 할당했다.

보고서에 따르면, 3차 계획기간에는 무상할당 비중이 3%에서 10%로 늘어나고, 선진적인 할당방식이라고 불리는 ‘벤치마크(BM, benchmarking) 방식’이 늘어나는 특징이 있다. 벤치마크 방식은 배출 효율이 좋은 업체에 유리하도록 배출권 할당 방식을 적용하는 것으로, 이 방식을 적용하면, 배출효율이 좋은 사업장이나 공정, 시설을 보유한 업체가 유리하다. 보고서는 “1차 계획기간에 6%에 불과하던 BM할당방식 적용이 2차에는 50%, 3차에는 60%까지 확대됐다”며 “적용 대상 업종도 1차에는 정유, 시멘트, 항공 3개업종뿐이었으나 3차에는 발전, 지역냉난방, 산업단지 집단에너지, 폐기물, 철강, 석유화학, 건물, 제지, 목재 등 12개 업종이 해당된다”고 밝혔다.

이 같은 변화상황을 반영한 결과, 전부 무상할당업종에 속하지 않는 기업 중 2021년 새롭게 배출부채가 발생할 것으로 예상되는 기업은 18곳으로, 평균 규모는 10억원이었다. 전년(5억) 대비 2배 수준으로 급격히 늘어나는 것으로 나타났다. 특히 “18개 기업 중에서 2020년 기준 영업손실이 발생한 기업은 3곳으로, 이런 기업에는 배출부채의 증대가 곧 재무적인 부담으로 이어질 수밖에 없는 환경”이라고 보고서는 밝혔다.

한편, 2021년 배출부채가 발생한 전체기업 32곳을 대상으로 개별기업 단위를 검토한 결과, 배출부채 총액이 10억을 초과하는 기업이 8곳(25%), 50억을 초과하는 기업이 4곳(12.5%)이며, 가장 큰 규모는 268억원이었다. 2020년 영업이익 대비 배출부채가 차지하는 비중은 10%(3곳)를 넘었고, 가장 높은 경우는 27.9%였다. 전년대비 배출부채 규모가 늘어난 기업 18곳 중에서 2021년 처음 배출부채가 발생한 기업은 9곳이고, 가장 크게 상승한 경우는 8.9배로 나타났다.

배출권 공시, 4곳 중 1곳은 온실가스 배출부채 전혀 공시 안해

한편, 배출부채 규모를 본 결과, 평균 온실가스 배출부채는 2018년 49억에서 2019년 103억으로 급증했다가 2020년 87억원으로 다시 감소한 것으로 드러났다. 금감원에 따르면 2020년 배출부채 감소는 온실가스 배출량이 많은 화력발전소의 석탄 발전량 감소 등에 기인한 것으로 추정된다.

배출권 거래량을 보면, 2015년 대비 2019년 거래량은 6.6배, 평균 거래가격은 2.5배 이상 증가했고, 총 거래대금 기준으로 17.3배 이상 늘었다. 보고서는 “2020년 일시적인 하락 이후 최근 실시한 정부의 가격 안정화 정책과 증권사의 시장 조성자 참여 등으로 배출권 가격이 상승세를 보이고 있다”며 “국제에너지기구(IEA)는 개도국의 탄소가격이 2025년에는 43달러, 2040년에는 125달러에 달할 것으로 추정하고 있다”고 밝혔다.

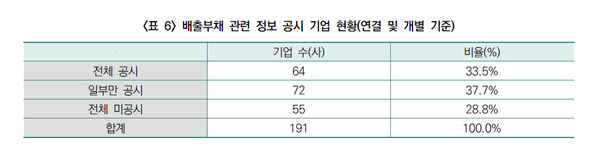

이와 관련, 국내 191개 상장기업들은 온실가스 배출부채 관련 정보공시가 상당히 부실한 것으로 나타났다. 55개 기업(28.8%)은 전혀 정보를 공개하지 않았고, 모두 공시한 기업은 64곳(33.5%)에 불과한 것으로 드러났다.

기업마다 온실가스 배출권 관련 정보를 공시하는 형태 또한 제각각인 것으로 드러났다.

보고서는 “주주 등 이해관계자의 정보 접근성을 높이기 위해 정형화된 공시 방식에 따른 정보 공개가 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

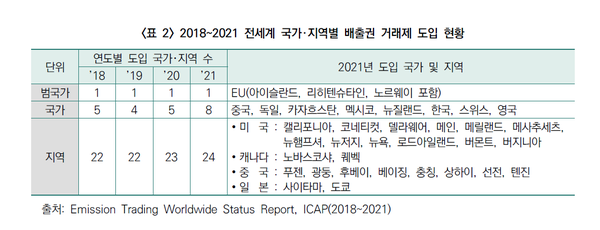

2005년 전 세계에서 온실가스 배출권 거래제가 처음 실시된 이후, 초기만 해도 전체 배출량의 5%만을 배출권 거래제에서 관리했으나, 2019년에는 8%, 2020년에는9%로 확대되었고, 2021년에는 그 비중이 16%로 급격히 증가했다고 밝혔다.

2019년 이후 배출권 거래제를 도입하는 국가와 지역이 꾸준히 증가하면서, 2021년 기준 전 세계 GDP의 54%를 차지하는 관할구역에서 배출권 거래제을 활용하고 있는 것으로 나타났다.

- 코트라, 국내 기업 '해외 탄소시장 진출 가이드' 발간

- 탄소 제거 위해 '금융 부채' 개념 차용하고, '그린 GDP' 도입도 한다

- 【2021 ESG를 보는 눈】 IBK기업은행 유인식 ESG경영팀장 “중소・중견기업 ESG? 선택과 집중 필요해”

- 중국 ETS 시장 열렸다…적정 탄소가격 얼마일까?

- EU, 건물과 수송까지 온실가스 배출권거래제 확대? 제2의 노란조끼시위 올라 '조심조심'

- 일본, 탈석탄 위해 대출 중단·배출권 거래제 도입

- 한국 탄소배출권 대수술 필요하다는데...미국, 유럽은 어떻게 하고 있나?

- 내년 배출권 가격은 3만6000원대?... 증권사 참여, 배출권거래제 활성화에 도움되나