비주얼 캐피탈리스트(visual capitalist)는 홍콩 비영리 연구기관인 하인리히재단(Hinrich Foundation)의 ‘2020년 지속가능 무역지수(Sustainable Trade Index, STI) 보고서’를 인용해 아시아에서 가장 지속가능한 무역 정책을 가진 국가로 한국과 일본이 공동 1위를 차지했다고 보도했다.

하인리히재단은 아시아 지역 19개국과 미국의 무역 관련 경제·사회·환경적 요인을 지수화해 2016년부터 STI를 공개해오고 있다. 오랫동안 '무역'은 자국 기업과 산업이 해외 시장으로 확대되고 고객층을 넓힌다는 '경제 성장' 측면에서 설명되어 왔다. 하지만 무역 확대와 활성화는 곧 상품 생산과 교류를 위한 이동량의 증대로 연결되기 때문에 기후변화 등의 리스크를 동반한다. 때문에 경제 성장만을 표방한 무역이 아닌 환경과 사회까지 고려한 '지속가능한 무역'이 강조되고 있다.

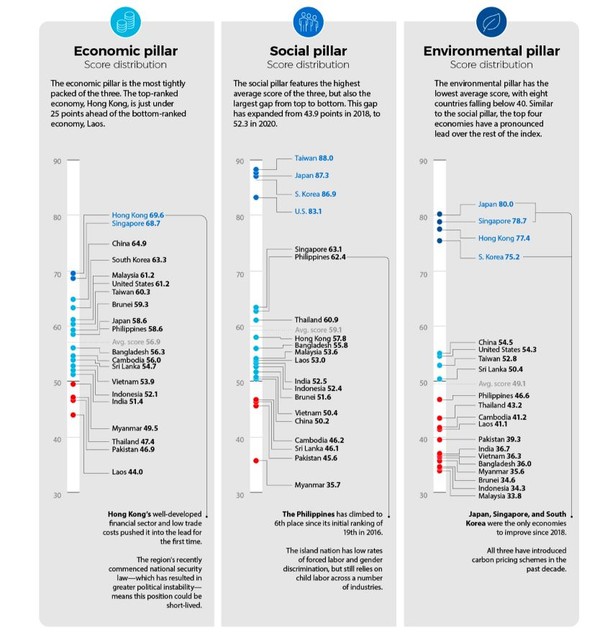

이에 따라 하인리히재단은 기술적, 물리적, 금융인프라 등 무역 활동 지원에 대한 경제적 요인과 더불어 사회적 요인(▲경제적 불평등 수준 ▲교육 성취도 ▲노동 강도 ▲아동 노동 ▲정치적 안정성)과 환경적 요인(▲천연자원 수출 의존도 ▲환경오염 수준 ▲환경 규제 제정 여부) 등 3가지 요인 각각을 최대 100점 기준으로 평가해 국가별 지속가능한 무역 순위를 발표한다.

2020년 STI 평가에서 한국과 일본이 전체 점수로 75.1점으로 받아 처음으로 공동 1위로 선정됐다. 두 국가 모두 이전 STI 발표에서 상위 5위 안에 머물러 있었지만 1위를 한 것은 이번이 처음이다. 특히, 2020년 전 세계 STI 평균은 55.1점으로 두 국가 모두 20점 이상 높은 차이를 보였다. 그 뒤를 이어 싱가포르(70.2점), 홍콩(68.3점), 대만 (67점)이 높은 점수를 받았다. 한편, 라오스(46.1점), 파키스탄(43.9점), 미얀마(40.3점)는 가장 낮은 점수를 받았다.

하지만 3가지 요인 각각에서 한국과 일본이 1위를 차지한 것은 아니다. 경제적 요인에서 1위를 차지한 국가는 69.6점을 받은 홍콩이다. 홍콩은 낮은 무역 관세와 선진화된 금융 시스템 등으로 높은 점수를 받았다. 특히, 홍콩 GDP(국내총생산)에 금융 서비스 기여 정도가 2004년 13%에서 2018년 20%로 증가한 것으로 나타났다. 한편 중국은 무역 시장 다각화 확대로 단일 시장의 의존도가 감소해 처음으로 경제적 요인에서 3위(64.9점)를 차지 했다. 그 뒤를 이어 한국이 63.3점으로 4위를 차지했으며, 일본은 58.6점으로 9위를 차지했다.

사회적 요인에서 1위를 차지한 국가는 대만(88점)이다. 대만의 경우 교육 성취도 지수에서 고득점으로 받았으며, 인구의 93.6%가 고등 교육을 받은 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 교육 수준과 정치적 안정성이 높은 일본(87.3점)과 한국(86.9점)이 각각 2위와 3위를 차지했다. 하지만 다른 요인에서 좋은 성과를 보인 중국이 사회적 요인에서 방글라데시(9위), 인도(12위) 보다 낮은 16위(50.2점)를 차지했다. 이는 성별 불균형과 더불어 한 자녀 정책 폐지 후 인구 감소 영향 때문으로 분석됐다.

환경적 요인에 대한 전 세계 평균은 49.1점으로 다른 요인보다 국가별로 높은 취약성을 보였다. 그중 일본(80점), 싱가포르(78.7점), 홍콩(77.4점), 한국(75.2점)이 아시아에서 유일하게 75점 이상을 받은 상위 국가로 기록됐다. 특히 이 상위 4개국은 대기질과 수질 오염 지수에서 높은 점수를 받았으며, 홍콩을 제외한 3개국은 지난 10년 동안 탄소가격제를 도입한 것으로 나타났다. 하지만 상위 국가에서도 환경적 결함은 존재했다. 한 예로, 싱가포르는 환경적 요인에서 종합 2위를 차지했지만 세부 지표 중 삼림벌채 지표에서는 16위를 차지했다. 도시 국가인 싱가포르는 인구 밀도가 높은 국가 중 하나로, 더 많은 인구 포용과 도시화를 위한 공간 확보 정책을 펼침에 따라 상당한 규모의 숲을 벌채했기 때문이다.

하지만 지속가능한 무역에 있어 아시아에서 환경적 요인은 보다 개선될 전망이다. 한국과 일본 정부는 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다고 선언 했으며, 중국 정부 또한 2060년까지 유사한 목표를 공약했기 때문이다. 더욱이 이러한 친환경 노력이 아시아 국가 전체로 확대되고 있어 환경을 고려한 무역이 보다 활성화될 전망이다.