생산용 설비・부품 수출 확대, 공급망 참여 기회 및 초기 시장 점유율 확대

세계 각국의 탄소중립 정책에 힘입어 수소 산업이 눈에 띄게 성장하고 있는 가운데, 코트라(KORTA) 무역투자연구센터와 뮌헨・워싱턴・베이징・오사카・시드니・멜버른 무역관이 <글로벌 마켓 리포트-주요국 수소경제 동향 및 우리기업 진출전략> 보고서를 펴내 눈길을 끈다.

보고서에 따르면, 2021년을 기준으로 전 세계 93개국이 탄소중립 목표를 채택했으며, 그중 39개국이 수소 관련 정책을 마련한 것으로 나타났다. 호주, 캐나다, 칠레, 중국, 유럽연합(EU) 27개국, 일본, 뉴질랜드, 노르웨이, 남아프리카공화국, 한국, 영국, 미국, 우즈베키스탄이다.

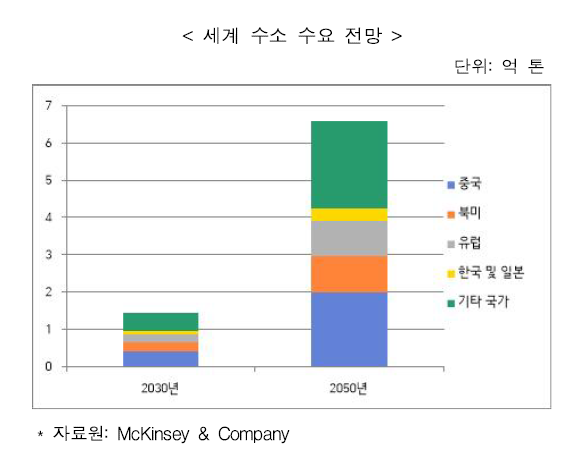

KOTRA는 “탄소중립이 달성된다는 전제하에, 글로벌 수소 수요량은 2030년 1억4000톤, 2050년 6억6000톤 수준에 이르러 전체 에너지 수요의 약 22%를 차지할 전망”이라면서 “중국을 비롯한 아시아 지역의 수요가 2억3500톤으로 가장 높을 것으로 예상한다”고 했다.

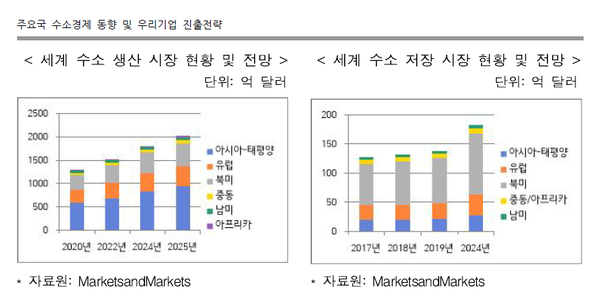

KOTRA는 세계 수소 생산시장 규모를 2020년 기준 약 1296억 달러(약 155조원)로 추정했다. 또 연평균 9.2%씩 성장해 2025년 약 2014억 달러(약 240조원)에 이를 것으로 전망했다. 특히 아시아-태평양 지역이 가장 높은 성장률(연평균 10%)을 기록할 것이며, 2025년에 935억 달러(약 111조원)를 차지할 것으로 내다봤다.

세계 수소 저장시장의 경우, 2024년 182억 달러(약 21조원) 규모에 이를 것으로 예상했다. 지역 중에서는 북미 지역이 가장 큰 성장률(6.2%)과 규모(105억 달러(약 12조원))를 가질 것이라고 밝혔다.

독일, 미국, 중국, 일본, 호주의 수소 경제 관련 정책

보고서에 따르면, 수소 경제와 관련한 주요국인 독일, 미국, 중국, 일본, 호주는 ‘친환경 생산-고효율 저장・운송-수소차 확산’이라는 가치사슬 구축을 추진하는 것으로 나타났다.

KOTRA는 “수소 생산과 관련해서는, 국가별 탄소중립 목표 아래, 재생에너지 기반의 대규모 수전해 설비 건설 등 친환경 수소생산 확대 정책을 추진하고 있다”고 설명했다.

미국이 2030년까지 수소 자급률 100%를 목표로 친환경 생산기술에 투자하고, 일본이 그린수소 생산 역량 강화와 호주의 갈탄 등 해외 자원 활용을 병행하는 것도 이 때문이다. 수소의 저장・운송과 관련해서는, 액체・액상 수소 기술을 활용한 저비용・고밀도 저장 및 운송 시스템 개발을 추진하는 것이 눈에 띈다.

KOTRA는 “독일은 액상 유기화합물 기반의 수소 저장・운송 기술 개발 및 상용화를 추진하고 있으며, 일본은 2020년 세계 최초로 액상 수소 저장 기술을 적용한 수소 수입을 실증했다”고 알렸다.

수소의 활용과 관련, 수소 활용 모빌리티 보급과 충전 인프라 구축 확대, 친환경 암모니아 생산을 위한 산업용 수소 활용 기술이 증가세에 있는 점이 주목할 만하다.

KOTRA는 “독일은 수소 환원 제철 방식을 도입해 고농도 수소를 사용해 탄소배출량을 저감하고, 중국은 수소 생산량 중 52% 정도를 암모니아 생산에 활용한다”고 밝혔다.

수소 생산-저장・운송-활용으로 해외 시장 진출전략 모색

우리나라의 경우, 지난 2019년 1월 국가 차원의 ‘수소경제 활성화 로드맵’을 발표했다. 2020년 2월 수소법을 제정하고 1년 뒤 시행함으로써, 수소 경제 활성화를 위한 법적 근거도 마련했다.

KOTRA는 “이후 우리나라는 수소 승용차(1만6206대) 및 발전용 연료전지(688메가와트(MW)) 보급에서 세계 1위를 달성했으며, 수소충전소 수는 2018년 14기에서 2021년 112기로 700% 증가했다”고 설명했다.

이어 “다만, 수소 활용 산업뿐만 아니라, 생산과 저장・운송 분야 등 가치사슬 전반에서의 원천기술 확보와 상용화가 필요하다”면서 국내 기업들의 해외 수소 시장 진출전략으로 세 가지를 제안했다.

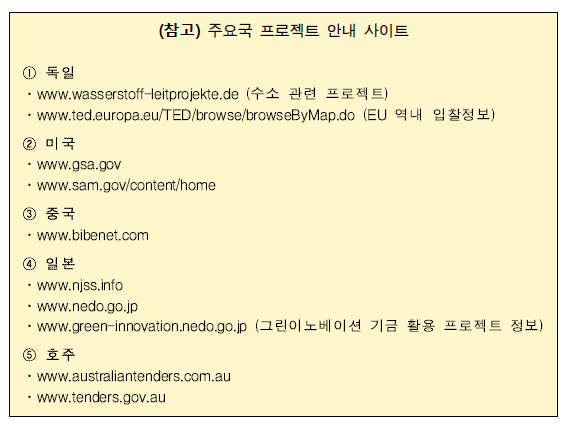

첫 번째는, 풍력・태양광 등 재생에너지 기반의 수소 생산 프로젝트가 활발한 국가를 대상으로, 수전해 스택(물을 분해해 수소를 생산하는 장치) 같은 생산용 설비・부품 수출을 확대하는 전략이다. 독일은 풍력을 기반으로 한 수소 생산 프로젝트가 활발하고, 중국은 태양광을 기반으로 한 수소 생산 프로젝트가 활발하다.

KOTRA는 “미국은 1600마일 규모의 파이프라인을 활용한 운송 프로젝트를 추진하므로, 튜브 트레일러, 수소 저장 탱크 및 관련 부품・장비 수출이 유망하다”고 했다. 또한 “중국은 수소연료전지 핵심부품 관세율 인하로 수소 모빌리티 분야가 밝으며, 수소차 부품, 연료전지, 충전 인프라 장비 진출도 가능하다”고 덧붙였다.

그 외에 일본과 호주는 친환경 수소생산 및 액체 수소 기반의 공급망 구축, 수전해 스택, 액화 수소 운반 관련 소재・부품・장비 등의 수출을 기대할 만하다고 강조했다.

두 번째는, 얼라이언스 참여를 통한 기업 간 교류 강화로, 공급망 참여 기회를 확대하는 전략이다. KOTRA는 “참여 기업 간 기술 동향 공유, 공동 기획연구 추진 및 사업화 협력 등으로, 전방산업의 수요에 기반한 제품 생산과 공급 추진을 도모할 수 있다”면서 “전시회・컨퍼런스 등에서 확보한 현지 네트워크, 밸류체인 전주기에 걸친 기존 거래선 간의 파트너십 강화 등으로 얼라이언스 참여와 구성을 모색할 수 있다”고 강조했다.

이어 지난해 10월, 기업 간 수소 생태계 연합체인 ‘하이존 제로 카본 얼라이언스’에 가입해, 연합체 내 가입 기업을 대상으로 수소 저장탱크 등을 공급하고 있는 일진하이솔루스 사례를 소개했다.

세 번째는, 제조・마케팅 인프라 또는 우수한 기술을 보유한 해외 기업과의 합작법인(JV) 설립으로, 초기 시장 점유율을 확대하는 전략이다.

KOTRA는 “우리 기업의 수소전기차・연료전지 부품 제조 기술과 해외기업의 현지 제조・마케팅 인프라를 활용해 초기 경쟁에서 우위를 선점하는 것”이라면서 “기술 분야에 강점이 있는 해외기업과 우리기업의 권역 내 제조・마케팅 기반을 활용, 합작법인 설립을 통한 아시아 시장 진출을 고려할 수 있다”고 했다.

구체적인 사례로, SK E&S와 글로벌 수소 에너지 선도기업인 미국의 ‘플러그 파워’가 지난해 10월, 국내 합작법인 설립을 위한 체결을 했다고 설명했다. 이 합작법인은 향후 국내에 수소연료 전지・수전해 설비 제조기반을 마련해, 국내 및 아시아 시장 진출을 계획하고 있다.

SK에코플랜트 역시 글로벌 연료전지 선도기업인 미국의 ‘블룸 에너지’와 합작법인 설립(2020년 1월) 및 전략적 동맹 강화(2021년 10월)로, 연료전지와 수전해 설비(SOEC)에 대한 글로벌 독점 판매권, 미국 내 EPC(설계・조달・시공) 독점 사업권을 확보했다.