미국의 대표적 투자은행 골드만삭스가 네덜란드 NNIP(NN Investment Partners)를 16억 달러(2조2066억원)에 인수한다는 소식이 지난 19일(현지시각) 들려왔다. 하지만 이 소식을 씁쓸하게 바라보는 이들은 바로 ‘유럽계 자산운용사들’이다.

미국계의 공격적인 인수합병 전략에도 속수무책이라는 ‘열등감’ 때문이다. 이번 인수전에는 골드만삭스와 독일계 자산운용사 DWS가 최종까지 경쟁했으나 결국 골드만삭스의 차지가 됐다.

독일 자산운용사 DWS와의 경쟁에서 골드만 삭스 이겨

그럼 골드만삭스는 왜 NNIP를 인수한 것일까. 골드만삭스가 48억달러(5조원)를 번다면, 이에 반해 NNIP는 65만유로(8억원)를 벌 정도로 규모가 작다. 블룸버그는 이번 인수합병에 대해 “금융업계가 더 이상 ESG를 뒷전으로 다를 여력이 없다는 방증”이라고 분석했다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면, ESG 시장은 이미 전 세계적으로 35조달러(4경1000조원)로 추산되고 있으면 2025년에는 50조 달러(5경8000조원)를 넘을 것으로 보인다.

ESG시장에서 뒤쳐지지 않기 위해 골드만삭스는 지속가능금융 부문을 출범시키고 2030년까지 지속가능금융에 7500억달러를 투자하기로 한 바 있다. 이번 합병으로 골드만삭스는 유럽 시장 확대는 물론, ESG 브랜드와 역량까지 한꺼번에 끌어올릴 수 있는 절호의 찬스라는 게 현지의 분석이다. 때문에 이번 합병은 데이비드 솔로몬 CEO가 2018년 최고경영자가 된 이후 이 은행의 인수합병으로는 최대 규모였다.

골드만삭스가 인수한 NNIP는 어떤 조직일까. NNIP는 ESG투자에서 확고한 입지를 다지고 있는 헤비급 자산운용사다. 3550억달러를 운용하며, 자산의 75%가 ESG 통합(integration)전략을 갖추고 있다. 네덜란드에 본사를 두고 있는 3-4위권 자산운용사인데, 2016년에 녹색채권을 발행할 정도로 ESG투자에서 앞서 있다. 생물다양성회계금융파트너십(PBAF)과 생활임금금융 플랫폼(Platform Living Wage Financials) 등과 같은 메이저 이니셔티브그룹에서 중요한 역할을 하고 있다.

유럽 ESG 전문기관, 미국에 M&A… ESG 공룡은 모두 미국 차지

골드만삭스 인수합병 건만 언론에 크게 보도됐지만, 최근에 ESG투자 인수합병은 하나 더 있었다. 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes)가 헤르메스자산운용(Hermes Investment Management) 지분 29.5%를 사서 대주주가 됐다는 소식이다.

2018년에 이미 한 차례 인수합병이 있었는데, 당시 미국에 본사를 둔 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes)는 헤르메스 지분 60%를 2억6400만파운드(4200억원)에 인수한 바 있다. 헤르메스는 1983년 영국 최대의 기업 연금이었던 브리티시텔레콤연금(BTPS)의 투자 자회사로, 책임투자의 대표주자로 이름난 곳이다. 헤르메스는 2006년 유엔 책임투자원칙(PRI)가 설립되던 해 창립멤버로 서명기관이 된 바 있다.

이렇듯 유럽계 ESG 전문기관들은 속속 미국의 대형 금융투자기관에 인수합병되고 있다.

MSCI 가 2019년 인수한 카본델타(Carbon Delta)는 스위스 취리히의 기후 데이터 애널리틱스 회사이며, S&P는 DJSI지수를 만들어내던 스위스 로베코샘(RobecoSAM)의 ESG 평가와 벤치마킹 툴을 인수합병했다. 미국의 신용평가사인 무디스는 2019년 유럽의 유명 ESG평가회사 비지오 아이리스(Vigeo Eiris) 지분을 샀다.

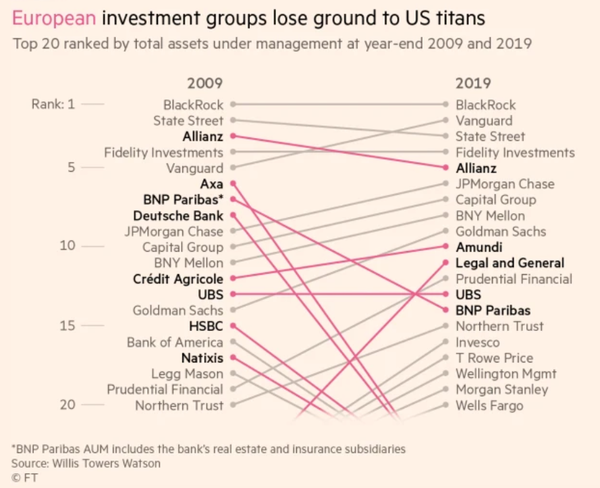

책임투자에 대한 전통이 미국에 비해 훨씬 오래된 유럽계 금융투자기관으로서는 ‘재주만 부리고 돈은 남이 버는’ 모양새일 수밖에 없다. 유럽계 자산운용사가 미국에 밀리는 것은 데이터로도 나온다. 윌리스 타워스 왓슨(Willis Towes Watson)이 집계한 2008년 금융위기 당시 세계 20대 자산운용사 명단에는 8개 유럽기업(자산의 37%)이 이름을 올렸지만, 10년 후인 지금은 5개(자산의 19%)만이 유럽 기업이라는 것이다. 크레딧 스위스의 자료에 따르면, 블랙록만 해도 5대 유럽 투자그룹을 합친 것보다 규모가 큰 것으로 나타났다.

이런 흐름에서인지 지난 7월 이탈리아 최대은행 유니크레딧의 전 회장은 FT 인터뷰에서 “유럽 자산운용사들은 ‘미국 콤플렉스’를 가져서는 안된다”며 자본시장이 깊고 투자자들의 기반이 깊은 미국과 경쟁하는 게 어렵다고 말하기도 했다.

주요 이니셔티브는 여전히 유럽 주도… 미국과 캐나다까지 가세

하지만 아직까지 ESG의 세계적인 룰 메이커는 여전히 유럽이 차지하고 있다. 유엔 책임투자원칙(PRI), GRI 등 글로벌 표준이나 이니셔티브 등에 관한 새로운 규칙과 어젠다는 대부분 유럽에서 맨 먼저 나오고 있다.

특히 EU는 ‘ESG시장의 이해상충 문제’를 꾸준히 지적하면서, 이를 정부 차원의 규제로 들고 오려는 움직임을 보인다. 미국계 대형 ESG평가기관들을 중심으로 ESG 투자상품이 만들어지고, 컨설팅과 평가가 이뤄지면서, “서비스 제공자들로부터 돈을 받는 비즈니스 모델에 문제가 있다”는 신호를 계속 내고 있다.

그린 워싱에 대한 규제도 계속 강화한다. 일례로, EU가 규제를 강화하면서 2018~2020년 사이 EU에서만 지속가능투자액이 2조 달러 이상 감소했다는 수치도 있다.

반면, 미국은 블랙록, 뱅가드, SSGA 등 초대형 자산운용사를 중심으로 한 ESG투자 확대, 조 바이든 행정부와 SEC(증권거래위원회)의 ESG 공시 의무를 통한 규제 강화 등 투트랙으로 빠르게 지속가능성에 관한 글로벌 이니셔티브를 주도하는 중이다.

여기에 캐나다까지 가세했다. 지난 7월 보도된 캐나다 미디어 ‘더로직’에 따르면, 캐나다는 ESG의 새로운 표준으로 관심을 받고 있는 IFRS재단의 ‘국제 지속가능성표준위원회(ISSB, International Sustainability Standards Board)의 개최국 선정을 위해 힘을 모으고 있다고 한다. ESG의 국제 표준을 정할 새로운 이사회 조직을 유치하면서, 관련된 영향력도 함께 갖겠다는 포석이다.