구글의 노조설립이 연초부터 화제였다. 알파벳노조(Alphabet Workers Union)로, 직원 26만명을 고용하고 있는 세계 4위 거대 테크기업에서 조직된 최초의 노조다. 조합원 수는 400명 가량이다.

수많은 해석이 나오지만 지난해 넷플릭스에서 화제가 됐던 다큐멘터리 ‘소셜딜레마(The Social Dilemma, 감독 제프 올롭스키)’를 본 사람들이라면, ‘그럴 수도 있다’고 생각할 것이다. 이 다큐멘터리는 페이스북, 트위터, 구글, 유튜브의 전현직 종사자들이 소셜미디어의 중독성, 상업성, 해악 등을 경고하는 내용이 담겨있다. 트리스탄 해리스 전 구글 디자인 윤리학자는 “소셜미디어는 특정한 목적(이윤)이 있고, 그 목적을 달성하기 위해 (중독이라는) 인간 심리를 이용한다”고 말한다. 그는 현재 ‘인간을 위한 기술센터(Center for Humane Technology)’ 공동창업자로 활동한다. 페이스북은 이 다큐에 대해 “선정주의”라고 공식 반박할 만큼, 미 전역에선 시끌시끌했다.

신입 연봉이 억대에 달하는 구글 직원들이 노조를 결성한 이유는 임금 협상에서 유리한 고지를 차지하기 위한 게 아니다. ‘악해지지 말자(Don’t be evil)’는 구글의 모토가 그 핵심이다. 구글에서 일한 초기의 개발자들은 모두 세계를 위해 좋은 일을 한다는 사명감, 공공의 이익을 우선하고 세상을 더 나은 곳으로 만든다는 책임감이 있었지만, 조직이 그와 반대되는 길을 걷고 있다는 불만이 잠재해 있다.

구글의 실책을 몇 가지 살펴보자. 2018년 미 국방부 드론 개발 프로젝트 ‘메이븐’에 참여했던 구글은 직원 3100명이 “(군용감시용) 무인 무기를 개발하는 비윤리적인 행위를 하는 것에 반대한다”는 성명을 발표하자, 이를 접었다. 2018년 11월에는 안드로이드 운영체제의 아버지로 불렸던 최고 임원 앤디 루빈이 성추문으로 사직했는데, 9000만달러를 퇴직금으로 지급한 사실이 드러났고 또 구글은 앤디 루빈의 비위를 알고 있는 사람들에게 비밀서약서를 강요했다는 것도 밝혀졌다.

미국 전국노사관계위원회(NLRB)는 구글이 자사 정책에 항의한 직원 4명을 해고한 뒤, 이들의 노조 조직 움직임을 불법적으로 감시하고 심문했다고 주장하기도 했다. 날로 커지는 직원들의 불만을 대화로 풀기는커녕 구글은 반(反)노조 자문업체인 IRI와 계약을 맺기도 했다.

구글과는 달리, 애플의 경우 인공지능 스타트업 Xnor.ai를 인수하자마자, Xnor.ai가 진행하던 논란의 국방부 프로젝트 ‘메이븐’을 종료시켰다.

구글 노조와 밀레니얼 세대

밀레니얼 세대의 변화를 인식하지 못한 것도 구글의 큰 실책으로 꼽힌다. 기술의 발전으로 인해 ‘해시태그(#) 액티비즘’은 대유행을 낳고 있다. 소셜미디어에서 해시태그(#)를 붙인 후, 이에 동참하는 캠페인은 삽시간에 밀레니얼 세대를 끌어들인다. 유행도 삽시간이고, 불매운동도 삽시간이다. 기후변화, 인종차별, 불평등 등 최근 몇 년 사이 이슈가 된 사안에 대해 직원은 물론 소셜미디어 이용자들까지 목소리를 높이는 사례가 많다.

2019년 4월 11일, <아마존 기후정의 직원>들은 제프 베조스 아마존 CEO와 이사회에 공개서한을 보냈다. “기후계획 주주결의안을 채택하고, 전사적인 기후계획을 발표하라”는 내용의 공개서한은 8702명의 직원 서명을 받았다.

이들은 6가지 주장을 내세웠다. ▲2030년에는 배출량을 절반으로 줄이고, 2050년에는 스코프3(Scope3, 기업 및 공급망 전체의 온실가스 배출량 포함) 넷제로를 달성할 것 ▲화석연료에서 벗어난 전환을 할 것 ▲비즈니스 의사결정 시 기후영향을 우선순위로 지정할 것 ▲가장 취약한 지역사회에 오염 감축을 우선 실시할 것 ▲탄소배출량을 줄이는 국제정책을 지지하고, 기후변화를 막는 정책입안자의 지원을 보류할 것 ▲기후대란과 극한기상일 때 전 직원을 공평하게 대우하고, 시급제 근로자와 계약직 근로자를 포함해 급여를 보류하거나 해고 또는 불이익 사유가 되어서는 안된다는 게 그 요지였다.

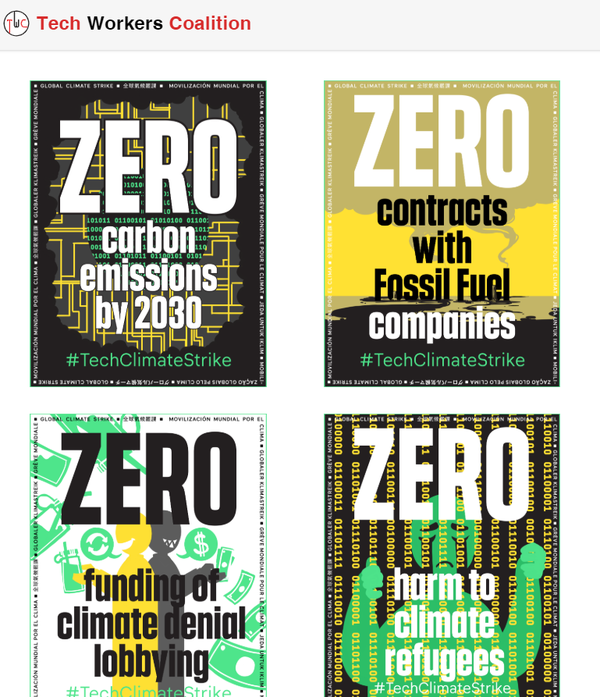

흥미로운 것은 그해 9월 20일 열린 세계기후파업(#ClimateStrike)이었다. 기후파업은 기업들에게 기후변화 대응을 요구하며 전 세계 노동자들이 9월20일부터 시작하기로 한 단체파업 운동이다. 아마존을 포함, 페이스북, 구글, MS, 트위터 등의 직원들은 ‘테크노동자연합(techworkerscoalition)’을 결성한 후, 적극 참여했다. 이들은 “테크기업은 항공산업만큼 많은 이산화탄소를 배출하며, AI모델 하나 만들면, 미국 자동차 평균수명의 5배나 많은 탄소 배출을 한다”며 기업을 압박했다.

아마존 직원 1500여명은 기후파업을 예고했는데, 이 파업이 시작되기 몇 시간 전에 아마존 제프 베조스 CEO는 ‘기후 서약(Climate Pledge)’을 발표했다. 2030년까지 100% 재생에너지를 달성하며, 2040년까지 탄소배출량 제로(0) 목표를 내세웠다. 또 2030년까지 모든 배달차량을 전기차로 바꾸겠다고 발표했다. 밀레니얼 직원들의 파업 움직임이 회사 정책을 바꾼 것이다.

전통적으로 목소리를 잘 내지 않던 MS 직원들도 바뀌었다. 현지언론에 따르면, 2019년 4월 수십 명의 여직원들이 이메일을 통해 회사 내 성희롱과 차별에 대한 문제제기를 했고, 직원들의 기부금으로 운영되는 정치행동위원회의 정치인 후원 편향성 문제가 도마에 오르기도 했다. 400여명의 직원들은 익명으로 자신들의 연봉내용을 구글 스프레드시트에 공유하며 ‘더 나은 임금’을 받자는 캠페인을 벌이기도 했다. 기후파업을 위해 MS 직원들은 ‘워크스포굿(Workers4Good)’을 조직하고, 익명의 트위터 계정도 운영한다. 이들은 “우리는 기술에 대한 열정이 있기 때문에 기술 분야에서 일한다. 비난받을 만한 시나리오에 도덕적으로 모호한 우리의 작품이 사용될 때, 이는 우리의 열정을 불태워버리는 것”이라고 주장한다.

기후파업에는 아마존, MS뿐 아니라 페이스북 직원들(Facebook Works for Climate Action), 구글 직원들(Works for Action on Climate Change) 등도 직원모임을 조직해 동참했다. 이들은 기후변화뿐 아니라 국방부나 화석연료기업과의 프로젝트 중단, 기후위기에 반대하는 정치인 후원 중단 등 민감한 부분까지 거리낌없이 쏟아낸다. 특히 개발자들의 경우 깃허브라고 불리는 협업을 위한 코드 호스팅 플랫폼을 대부분 사용하는데, 이런 협업툴에서 익명으로 의견과 정보를 교환하는 것은 일상화돼있다. 때문에 기업들로서는 거짓 정보로 직원들을 속이기가 힘들 수밖에 없다.

밀레니얼 세대와 ESG

밀레니얼 세대의 변화를 제대로 읽지 못하면, 기업들이 역풍을 맞는 건 일상이 됐다. 페이스북 사례가 대표적이다. 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령이 경찰의 총기에 의해 희생된 흑인 조지 플로이드 사망사건으로 촉발된 시위에 관해 “약탈이 시작되면, 총격도 시작된다”고 쓴 글을 페이스북이 방치했기 때문이다. 반면, 트위터는 이를 삭제했다. 밀레니얼세대의 눈치를 보던 코카콜라와 유니레버 등 대형 광고주들뿐 100여개의 글로벌기업은 온라인 시민운동 ‘이윤을 위한 증오를 멈추라(#StopHateForProfit)’ 캠페인에 참여하며 페이스북 광고 게재를 중단키로 했다. 페이스북은 이후 주가가 8.3% 하락하며 결국 “자사 규범을 위반한 정치적 게시물에 경고 딱지를 붙이겠다”며 항복했다.

미국 스타벅스 사례도 있다. 직원들의 ‘BLM(#Blacklivesmatter, 흑인 생명도 소중하다)’ 티셔츠를 착용하지 못하게 했다가 불매운동 역풍을 맞았다.

제품에서도 이런 현상이 반영되는 추세다. SB(SustainableBrands)에 따르면, 조사대상 소비자의 56%는 “제품과 서비스가 자신을 대변해주지 않으면 그 브랜드를 지지하지 않겠다”고 답했다. 올 초 테스코는 흑인, 백인 등 다양한 피부톤에 맞는 밴드에이드를 론칭했다. 곧바로 고객의 트윗이 이어졌다. “태어나서 처음으로, 나는 내 피부톤에 맞는 밴드에이드를 가질 수 있다는 걸 알게됐다”는 내용이었다.

백색 금발머리 일색이던 바비인형을 만든 마텔 또한 다양성을 적극 수용 중이다. 레게 곱슬머리를 한 흑인 바비, 휠체어에 탄 바비, 머리카락 없는 바비 등 다양하다. 흑인 바비는 베스트셀러가 되었고, 영국에서 판매된 바비 인형 4개 중 1개는 휠체어에 탄 바비라고 한다.

기후변화와 환경(E), 직원 보호 및 존중(S) 등은 ESG의 매우 중요한 축이다. 밀레니얼 세대의 등장은 기업이 ESG에 점점 더 민감하게 반응해야 하는 시기가 빨라지고 있음을 의미한다.