기업의 공급망(Supply Chain) 인권 이슈를 얘기할 때 가장 많이 인용되는 사례는?

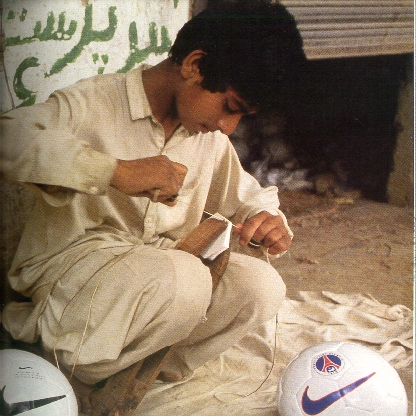

바로 1996년 미국의 한 시사잡지에 실린 사진 한 장이다. 어린 소년이 무언가 바느질에 열중하고 있고, 그 앞에는 나이키 로고가 선명히 새겨진 축구공이 놓여있다. 축구공을 꿰매는 이 소년에게 지급된 임금은 불과 시간당 6센트. 나이키는 순식간에 ‘아동 노동 착취 기업’이라는 오명을 뒤집어 쓰고 주가와 매출이 곤두박질치는 악몽을 겪어야 했다.

그로부터 25년이 지났다.

유럽연합(EU)은 최근 유럽 내 기업들의 공급망 인권·환경 ‘due diligence’(상세주의 의무 혹은 실사)의 입법을 추진하고 있어 주목을 받고 있다. 이 법에 따르면 유럽에서 사업을 하는 기업은 원재료나 부품을 공급하는 회사의 인권까지 의무적으로 챙겨야 한다.

입법 절차가 예정대로 진행되면 올해 2분기에 법률 초안이 마련될 것으로 보이며, 특히 위반 시 벌금과 피해보상 같은 제재조치가 포함될 가능성이 매우 높아 기업들에게 긴장감을 주고 있다.

EU 집행위원회가 지난 8일까지 입법 권고안에 대한 의견을 수렴한 결과 찬반 양론이 팽팽하다. 유럽의 대표적 경제단체인 비즈니스유럽(BusinessEurope)은 반대 의견을 냈다. 유럽 기업에만 과도한 부담을 초래한다는 이유다.

유럽에 진출한 300여개 한국 기업을 대표하는 유럽한국기업연합회도 “새로운 비관세장벽으로 작용하게 될 우려가 있다”면서 “ESG 경영 독려를 통해 자발적 참여를 유도하는 것이 바람직하다”며 반대 입장의 의견서를 냈다.

그런데, 나이키가 소속된 유럽 브랜드협회(AIM)는 입법을 지지하고 나섰다. AIM에는 나이키 외에도 과거 공급망 이슈로 홍역을 치른 경험이 있는 유니레버, 코카콜라, 피앤지(P&G), 네슬레 같은 기업들이 포진해 있다. 이들은 “(협회 소속) 소비재 브랜드들은 전 세계에 걸쳐 책임있는 비즈니스 활동을 수행할 의무가 있고, 또 실제로 이행하고 있다”고 밝혔다.

새옹지마인지 전화위복인지 나이키가 25년 전에 겪은 시련과 그간 쏟아부은 노력이 이제야 빛을 발하고 있는 셈이다.

그러면 나이키와 같은 인권 이슈가 없었던 다른 기업들에게 EU의 공급망 인권 due diligence 입법은 부당한 것일까?

인권 이슈에 대한 국제사회의 노력이 갑작스러운 것은 아니다. 1948년 UN 총회에서 ‘세계인권선언’이 채택된 이후 OECD 다국적기업 가이드라인(1976년)을 거쳐 2011년 UN인권이사회에서 ‘UN 기업과 인권 이행지침(UNGPs)’을 채택한 지도 어느덧 10주년이 됐다.

UNGPs는 인권경영의 표준화된 국제규범으로 국가의 보호 의무, 기업의 인권존중 책임, 그리고 실효적 구제에 대한 접근을 골자로 하며, 모든 회원국에게 ‘기업과 인권 국가인권정책기본계획’ 수립을 권고하고 있다. 이에 따라 프랑스는 ‘기업인권모니터링의무법(Duty of Vigilance Law)’, 영국은 ‘현대판 노예방지법(Modern Slavery Act)’, 미국은 ‘도드-프랭크법(Dodd-Frank Act)’ 같은 법안 제정을 통해 기업의 인권 due diligence를 의무화하고 있기도 하다.

우리나라는 2018년 8월 국가인권위원회가 980여개 공공기관과 공기업을 대상으로 ‘공공기관 인권경영 매뉴얼’의 실행을 권고한 바 있고, 2019년에는 법무부가 인권경영지침에 대한 연구와 공청회를 거쳐 2020년 일반기업에도 시행을 권고하려 했으나 답보상태이다.

2010년을 전후하여 국내 기업들의 사회공헌활동이 CSR로 확장되면서 CSR의 핵심주제 가운데 하나로 인권에 대한 관심도 자연스럽게 높아졌다. 특히, 해외 사업장에서 인권 이슈를 맞닥뜨려야 했던 삼성이나 현대, LG, SK 같은 대기업들은 최근 몇 년 동안 공급망 인권 이슈에도 관심을 갖고 규제기관의 눈높이를 충족시키려 노력해 왔다. 즉, 우리나라 대표 기업들은 EU의 공급망 인권 due diligence 입법에 따른 부담은 없을 것으로 보인다.

이들과 달리 그간 공급망 인권까지 챙길 여유가 없었던 다른 기업들은 새로운 부담과 리스크를 떠안게 됐다. 하지만 자업자득이다. 그 동안 충분한 기회는 있었다. 애써 외면하지 않았다면 유럽 내에서 공급망 due diligence 입법 움직임은 수년 전부터 감지할 수 있었다. “기업의 행정적 법적 리스크를 과도하게 증가시킬 뿐만 아니라 하청업체의 경영 자율성을 침해할 수 있다”는 유럽한국기업연합회의 논리는 구차한 변명에 지나지 않는다. 이는 비단 국내 기업만의 문제는 아니다.

EU에서 2018년부터 비재무정보 공시의무가 시행된 직후 ‘기업투명성을위한동맹(Alliance for Corporate Transparency·ACT)’이 EU 역내 1000개 기업의 지속가능경영보고서(2018 회계연도)를 분석한 결과에 따르면, 조사 대상 기업의 82.8%가 내부 인권 보호 정책을 공시했으나 인권 실사 과정을 공개한 기업은 전체의 22.2%에 불과했다. 또한 내부에서 인권 관련 문제가 발생했다고 공시한 기업은 56.6%였지만, 문제 해결 과정을 공개한 기업은 전체의 3.6%에 불과했다.

인권이나 환경이슈에 대응하는 기업들의 모습은 파타고니아나 러쉬 같은 이상(理想)적인 형태도 있고, 나이키나 유니레버처럼 시련을 통해 뼈아픈 교훈을 얻는 경우도 있는가 하면, 인권 이슈를 단지 최소한의 수준에서 관리해야 할 리스크의 하나로 보는 관점도 있다.

지난 1월 한국거래소는 ‘ESG 정보 공개 가이던스’를 제정했다. 2006년 4월 뉴욕에서 발표한 UN 책임투자원칙(Principles for Responsible Investment)이 15년만에 한국에서도 실현된 셈이다. 2006년 당시 PRI에 서명한 투자기관들은 당장 시행하는 것은 부담되니 2020년쯤 본격적으로 시행하는 시기로 정하자는 합의를 했다고 한다.

먼 훗날이라 생각했던 2020년이 이미 도래했듯, 법적 제재가 따르지 않는다는 이유로 인권 이슈를 외면하고 미루어왔던 기업들은 이제 나이키와는 다른 방식으로 대가를 치러야 할 지도 모른다.

하지만 나이키처럼 선구자의 시행착오를 거치지 않아도 된다. 다소간의 비용과 노력은 필요하겠지만, 의지만 있다면 인권선언이든 가이드라인이든 모든 게 이미 구비되어 있고 당장 활용할 수 있다. 입법이 공표되기 전에 하루라도 빨리 공급망 인권 due diligence를시작하는 게 최선이다.

※하인사(hindsight)님은...

'하인사(hindsight, 필명)'는 뒤늦은 깨달음, 뒤늦은 지혜라는 뜻입니다. 기후변화, 지속가능성 모두 인류의 뒤늦은 깨달음이라는 의미이지요. 하인사님은 대기업 홍보팀에서 20년 가량 일했습니다. 회사의 지역사회 공헌활동을 기획하면서 CSR 업무와 인연을 맺게 됐으며, 회사 CSR 위원회를 운영하면서 다양한 ESG 이슈에 대해 직접 부딪히며 고민했습니다. 2021년부터 <임팩트온>에서 【하인사의 이슈리뷰】와 【나의 그린이야기】를 격주로 연재, ESG와 관련한 다양한 이야기를 담아낼 예정입니다.