국제형사재판소에서 다루는 중대범죄 가운데, '생태학살'을 추가해야 한다는 목소리가 최근 커지고 있다.

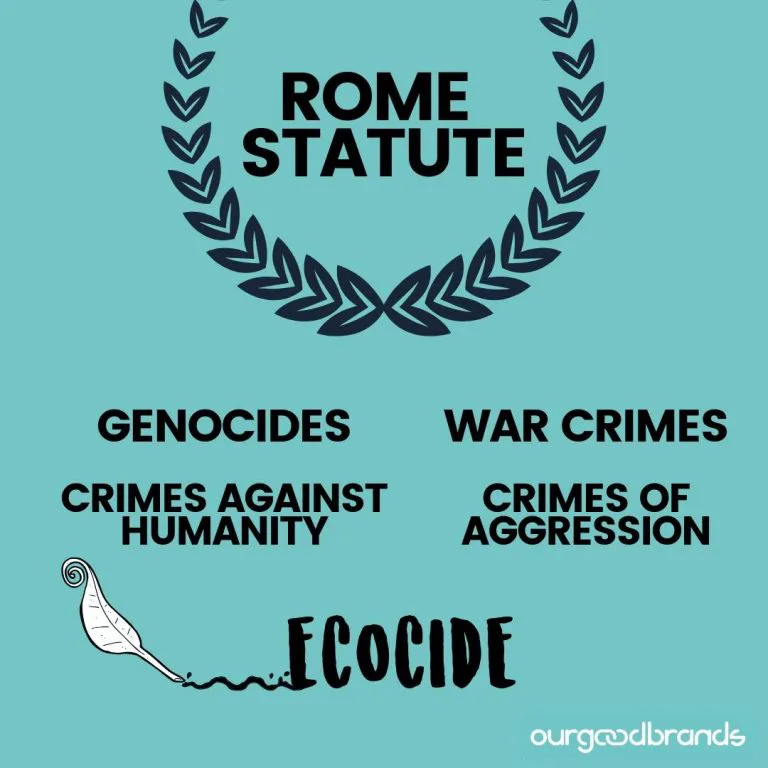

현재 국제형사재판소는 인류 평화를 위협하는 중대범죄로 집단학살, 반인륜범죄, 전쟁범죄, 침략범죄 4가지를 다루고 있다. 하지만 여기에 생태학살을 추가하자는 움직임이 나온다. 생태학살은 광범위하고 지속적인 생태계 파괴행위를 일컫는데, 예를 들면 화석연료 채굴행위가 여기에 포함된다.

2010년, 스코틀랜드 변호사 폴리 히긴스(Polly Higgins)가 처음으로 생태학살을 범죄로 규정할 것을 유엔에 요구했지만, 그녀의 요구안은 인류평화보다는 환경보호에 초점이 맞춰져 있었기에 요구가 기각됐다.

이에, 최근에는 생태학살로 인한 인류 피해를 중점으로 국제법 개정을 요구하는 움직임이 일고 있다. 지속적인 생태계 파괴행위가 기후재난과 해수면 상승을 초래하면서 인류의 평화와 번영을 심각하게 위협하고 있기 때문이다. 특히, 환경운동가들은 화석연료 업계를 예로 들며, "이들이 화석연료 채굴과 연소의 환경영향을 인지하고 있음에도 불구하고, 생태계를 계속 파괴하는 것은 반인륜적 범죄 행위"라고 주장하고 있다.

생태학살의 범죄 규정화 위한 국제적 움직임

생태학살의 범죄 규정화에 가장 적극적인 곳은 유럽이다.

지난 2020년, 포르투갈 청소년 환경운동가들은 "유럽 국가들의 온실가스 배출 감축 부진으로 인해 젊은 세대들의 권리와 미래가 위협받고 있다"며 유럽 33개국을 상대로 유럽인권재판소(European Court of Human Rights·ECHR)에 소송을 제기했다. ECHR은 이에 대해 "파리기후협약 목표를 이행하기 위해 노력하지 않는 것은, 청소년들이 보장받아야할 기본적인 인권을 침해하는 것"이라며 환경운동가들의 손을 들어줬다.

주목할 점은 ECHR이 인권조항 제 3조(고문 및 비인간적 대우 및 처벌 금지)를 인용하며, 생태계 파괴를 비인도적 행위로 인정했다는 것이다. 이 판결로 인해 유럽 내 생태학살의 범죄 규정화에 가속도가 붙게 됐다.

실제, 지난 5월에는 벨기에 주도로 국제의회연맹(international Parliament Union· IPU)에서 생태학살의 범죄화를 적극적으로 고려해달라는 결의안이 통과됐다. 해당 연맹에는 179개국의 의회가 가입했기에, 그 영향력이 클 것으로 예상된다.

또한, 많은 기후변호사들이 생태학살에 대한 국제범죄 규정화를 국제형사재판소에 요구하고 있다. 지난 6월, 영국의 생태학살중단 재단(Stop Ecocide Foundation)은 국제형사재판소에 생태학살에 대한 공식 법적 정의를 제출하고 이에 대한 범죄 규정화를 요청했다. 또한 지난 12일, 기후변호사협회 올라이즈(AllRise)는 공개서한을 통해 "의도적 아마존 삼림파괴 행위는 반인륜적 범죄와 다름없다"고 밝히며, 브라질 대통령 자이르 보우소나로(Jair Bolsonaro)에 대한 공식적인 조사를 국제형사재판소에 촉구했다.

생태학살 범죄화...국제법으로 인정받기 위해선 국제적 합의 필요

국제법상 '생태학살'의 범죄 규정화가 이루어지기 위해선 국제 범죄를 정의하는 '로마 규정 (Rome Statute)'의 개정이 필요하다. 현재 로마 규정에서 환경파괴에 대한 직접적 언급은 8조 2항이 전부인데, 여기서는 "인명손실, 민간인 피해, 광범위하고 장기적인 자연환경의 파괴가 일어날 수 있음을 인지함에도 불구하고, 의도적인 공격을 자행하는 것"을 범죄로 규정하고 있다. 즉, 전쟁범죄에 한해서만 환경파괴의 범죄성을 인정하고 있기 때문에, 규정 개정이 필요한 것이다.

로마 규정의 개정을 위해서는 3분의 2이상의 가입국 승인이 필요하다. 이에 지난 2019년, 바누아투와 몰디브는 제 18회 국제형사재판소 당사국 총회에서 '생태학살'의 범죄화를 로마규정에 포함시킬 것을 공식적으로 요청했고, 2020년 프랑스와 벨기에 등이 이에 대한 지지선언을 하기도 했다.

생태학살 범죄화 위해선 '특정성' 성립 되어야

생태학살 범죄 규정화에 가장 쟁점이 되는 부분은 '특정성'이다. 생태계 파괴행위는 가해자와 피해자를 특정하기 쉽지 않고, 피해의 인과관계를 규명하기 쉽지 않기 때문이다. 이에 대해 럿거스 대학교(Rutgers University) 로스쿨 부교수 시미 페인(Cymie Payne)은 "현재 국제법에서 반인륜적 범죄는 특정대상에게 의도적인 해를 끼칠 목적으로 가해지는 직접적 피해를 말한다" 며 "복잡한 인과관계를 가진 환경 피해와 강간, 살인, 고문등의 직접적 위해가 같은 범죄로 묶일 수 없다" 의견을 밝혔다.

반면 스탠포드 대학교 역사학 박사 벤자민 프란타(Benjamin Franta)는 화석연료업계를 예로 들며, 생태계 파괴에 대한 가해 행위의 명확한 법적 증거가 존재한다고 주장한다. 그는 "생태계 파괴 행위를 법적으로 처벌하기 위해선 법적으로 많은 개정이 필요하겠지만, 화석연료업계를 중심으로 기업들의 생태 파괴행위를 처벌할 법적 근거는 충분하다"고 말하고 있다.

일례로, 1970년대 후반부터 미국 석유협회(American Petroleum Institute)는 비밀리에 화석연료사용의 환경영향을 평가했다. 이들은 지속적인 화석연료 사용이 지역사회의 환경오염, 거주민 강제 이주 등의 문제를 촉발할 수 있다는 사실을 밝혀냈으나, 해당 사실을 의도적으로 숨겼다. 뿐만 아니라 정치적 로비, 과학자 포섭등의 행동을 통해 수십 년간 화석연료업계의 환경영향을 축소하기 위해 노력했다. 벤자민 프란타는 "이러한 화석연료업계의 행태는 반인륜적 범죄로서 간주될 여지가 충분하다"고 의견을 밝혔다.