배터리 소재인 재활용 탄산리튬도 시장 가격을 평가 받는다. S&P 글로벌은 8일(현지 시각) 재활용 배터리 소재 시장에서 구매자와 판매자가 신뢰할 수 있는 가격을 제공하기 위해 재활용 탄산리튬에 대한 최초의 일별 현물시장 가격 평가를 시작했다.

S&P글로벌은 지난 2월 탄산리튬 가격을 최초로 평가하기 시작한 데 이어, 이번에는 재활용 리튬까지 범위를 확장했다. S&P글로벌은 2023년 블랙매스에 대해서도 최초의 일별 가격 평가를 진행한 바 있다. 블랙매스는 배터리를 분쇄해 나오는 검정색 가루이며, 그 안에는 리튬, 니켈, 코발트, 망간, 구리 등의 금속이 포함돼 있다.

북미와 중국, 아시아 공급망의 탄산리튬 가격 평가

S&P글로벌은 북미의 배터리 공급망이 성장하면서, 배터리 제조를 위해 미국으로 배송되는 탄산리튬에 대한 가격 정보를 제공해달라는 시장 참여자들의 커진 수요에 응답하기 위해 가격 평가를 시작했다고 밝혔다.

배터리 공급망이 중국과 아시아 지역으로 확대됨에 따라, 북미 지역은 물론 아시아에서 들어오는 재활용 탄산리튬에 대한 가격 정보를 달라는 요구가 강해지고 있다고 S&P글로벌은 전했다. 가격 평가는 중국을 대상으로 한 관세지급 인도 조건(DDP)과 북아시아의 운임, 보험료 포함 인도조건(CIF)을 만족한 재활용 리튬에 대해 이뤄진다.

DDP는 수출자가 수입자의 수출 및 수입 물류비용을 포함한 관세까지 지불하는 거래조건을 말한다. 즉, 수출자인 중국이 이 비용을 모두 낸다는 의미다. CIF는 수출자가 물품을 목적지까지 운송하는 비용과 보험을 제공하는 책임을 지고, 목적지인 항구에 도착하면 구매자가 수입 관세나 국내 운송 등의 추가 비용에 대해 책임지는 제도다.

최근 광물 가격이 폭락하면서, 기업들이 원자재 수급에 나서는 등 기업 전략을 수정하는 사례들도 발견되고 있다. 리튬은 전기차 배터리에 장착되는 양극재 원가의 최대 70%를 차지하는 핵심 원료로, 가격 변동이 배터리 가격에 큰 영향을 미친다.

양극재 기업들은 배터리 제조사와 현시점의 광물 가격을 기준으로 가격 변동을 연동한 계약을 체결한다. 이 때문에 리튬을 비싸게 구매한 양극재 기업의 경우, 만약 현 시점의 리튬 가격이 떨어지면 손해를 보게 된다.

가격이 상승하여 제품 가격이 올라 실제 제품을 판매했을 때 기업이 얻는 마진이 커짐을 래깅 효과(Lagging Effect)라고 하는데, 이런 경우 역래깅 효과라고 한다. 배터리 시장의 참여자들은 이런 이유로 가격에 민감하게 반응한다.

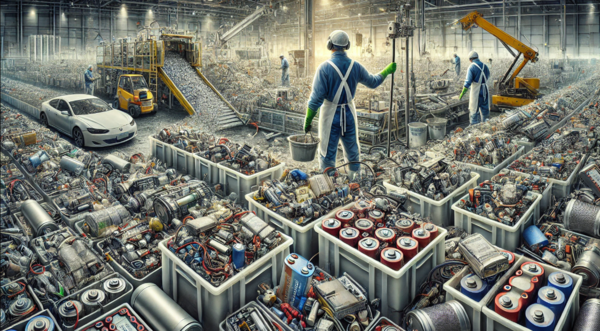

폐배터리, 2030년 기점으로 폭증…전기차 1200만 대 분량 나온다

전기차 판매량이 늘 것으로 예상되면서, 리튬과 같은 핵심 배터리 원자재에 대한 수요가 점차 커질 것으로 분석된다. S&P 글로벌 모빌리티에 따르면, 2032년 전 세계 배터리 전기 자동차 운행 대수는 1억7100만 대에 달할 것으로 예상된다.

키이스 탄(Kieth Tan) S&P글로벌 커머터디 인사이트(Commodity Insight)의 아시아 금속 부문의 지역 가격 평가 담당 부책임자는 “세계 최초의 재활용 리튬 가격 평가로 업스트림부터 다운스트림까지 전체 리튬 공급망에 대한 가격을 제공할 수 있게 됐다”며 “향후 10년 동안 더 많은 배터리의 수명이 다함에 따라 재활용 리튬 수요는 크게 증가할 것”이라고 말했다.

리튬 수요는 이 흐름을 타고 점차 확대될 것으로 예상된다. S&P 글로벌 연구에 따르면 리튬 수요는 2035년까지 15% 더 높아질 것으로 나타났다.

재활용 리튬에 대한 수요도 마찬가지인데, 특히 2030년 이후 수명이 다한 폐배터리가 급격히 늘 것으로 전망되면서 생산량도 확대될 것으로 예상된다. S&P 글로벌 모빌리티는 2032년까지 약 900GWh의 수명이 다한 배터리를 재활용할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 이는 전기자동차 1200만 대의 배터리에 해당하는 양이다.

국가별로 보면 중국에서 발생할 폐배터리의 양이 압도적이다. S&P글로벌에 따르면, 중국은 수명이 끝난 배터리가 2023년 16GWh에서 2032년 438GWh로 연평균 44%가량 늘어날 것으로 전망된다. 한국과 일본도 2023년 2.3GWh에서 2032년에 57GWh의 폐배터리가 나올 것으로 예측된다.

- 배터리 핵심 광물 가격 폭락...국내 기업 원자재 수급에 나서

- 에코프로와 두산, 배터리 재활용 원료 수급 총력전…韓英정부의 산업 지원책 뭐 있나

- 중국산 '흑연' 전쟁...북미 광산업체는 관세 요구, 미 정부는 K배터리 흑연 규제 유예

- 북미 최초 상업용 리튬이온 재활용 공장 가동...그린라이온 선두 나서

- 미국-EU 공급망 강제노동 이견 좁혀…핵심광물협정 타결 초읽기

- EU, 오는 4월 미국과 배터리 광물 협상 추진

- EU와 북미, 배터리 생산 및 저장시설 확대 잇따라

- 폐배터리 산업 활성화 vs. 환경성과 안정정, 무게추 어떻게 둘까

- 美에너지부, 엔텍에 12억달러 조건부 대출…국산 배터리 산업 보호 취지

- SK온와 협업, 3D프린터로 배터리 만드는 스타트업 사쿠우(Sakuu)는 어떤 회사?

- 중국 간펑리튬, 1.5조원 규모의 파생상품 데스크 구축

- 리튬 가격 바닥 치는데… 배터리 재활용 투자는 왜 늘어날까?

- CATL의 리튬 생산량 조정에 따라 리튬 관련주 급등

- 美에너지부, 전기차 배터리 재활용 사업에 600억 투입