산업통상자원부는 지난 21일 주요 기업을 대상으로 'K-ESG 지표 업계 간담회'를 열고 지표 초안을 공개했다. 이런 내용의 언론자료가 나오자, 일부 언론을 비롯, ESG 포럼 현장, 심지어 업과 현장전문가들이 모인 소셜미디어의 ESG 오픈 플랫폼에서도 'K-ESG 찬반'을 둘러싼 갑론을박이 후끈 달아올랐다.

반대쪽에선 "ESG는 글로벌 스탠더드에 맞춰야 하는데, 왜 정부가 K-ESG를 추진하느냐" 혹은 "한국형 ESG를 급조하는 건 정부의 성과주의 때문 아니냐" 등의 주장을 펼친다.

한편, 찬성쪽에선 "글로벌 평가기준이나 ESG지표가 국내 경영환경의 특수성을 고려하지 않아 한국 기업이 불이익을 받아왔다"며 K-ESG 필요성을 설파한다. 임팩트온은 22일 벌어진 K-ESG 찬반에 관한 전문가들의 논란을 정리해봤다.

Q1. 굳이 K-ESG 지표를 만들 필요가 있는가. 글로벌 스탠다드에 맞추면 되지 않나.

(산업부) 현재 국내외에 운용되고 있는 평가지표는 600여개에 달한다. 하지만 평가기관에 따라 세부항목이나 내용이 달라 동일한 기업에 다른 평가점수가 주어지는 사례가 많다보니, 기업이 애로점을 호소하고 있다.

가장 중요한 이유는 '코리아 디스카운트'다. 예를 들어, 해외기관에서 만든 ESG 지표는 기업의 인종 다양성에 대한 평가도 반영하지만, 국내는 외국인 노동자 비율이 미국이나 EU(유럽연합) 등 주요 선진국에 비해 낮기 때문에 국내 기업이 역차별을 받을 수 있다.

이에 대해 김민석 지속가능연구소장은 "거버넌스의 이사회 기준을 보면 우리나라의 경우, 한 회사에서 사외이사로 ‘무한대’ 재직이 가능하던 때도 있었지만, 이제는 한 회사에서 6년, 계열사까지 포함해 9년을 초과하면 더 이상 근무하지 못하도록 제한하고 있다"며 "반면 MSCI나 DJSI 같은 ESG 평가기준에 따르면 이사는 최소 12년 이상 해야 좋은 점수를 받을 수 있도록 설계되어 있다 보니 한국기업은 아무리 잘해도 거버넌스의 이사회 영역은 좋은 점수를 받지 못하는 한계가 있다"고 밝혔다.

김 소장은 "MSCI나 DJSI 등 글로벌 ESG 평가기준은 개별기업이 항의해도 받아주지 않는데, 이들의 대표기구가 문제제기를 하면 재고의 여지가 있기 때문에 정부(산업부) 차원에서 기업들의 의견을 수렴해 K-ESG 기준을 만들어 이를 근거로 국제적으로 공식 채널을 통해 어필하는 게 필요하다"고 덧붙였다.

Q2. ESG가 뜬다고 하니까, 산업부가 몇 달 만에 뚝딱 ESG 평가하는 것 아닌가.

(산업부) 이미 2020년 4월부터 '산업발전법'에 근거한 가이드라인 성격의 ESG 지표를 준비해왔다. 2019년에 산업발전법 제19조에 따라, 지속가능을 촉진하기 위한 지속가능경영 지원센터가 만들어졌고, 18조에 따라 지속가능성 평가기준 및 지표를 설정, 운영한다는 항목이 만들어졌으니 추진한 기간만 해도 2년이 넘는다.

(김민석 소장) 사실 글로벌 지표라고는 하지만, 유럽과 미국의 입김이 많이 작용해서 개도국이나 다른 국가들 입장에서는 불리한 경우가 종종 있다. 흔히 말하는 '사다리 걷어차기' 느낌의 평가기준인 경우도 많다. K-ESG를 통해 기업의 해외 공급망 진출과 글로벌 ESG 투자 유치 등을 지원하려는 목적도 포함돼있다. 한국의 특수한 상황을 국제사회에 알리고, 한국의 로컬법 때문에 글로벌 ESG 평가에서 한국기업들이 불이익당하는 것을 막기 위한 목적도 크니까, 실제로 이렇게 될 수 있도록 응원하고 지켜볼 필요가 있어 보인다.

Q3. 결국 정부가 ESG를 평가해 기업들 줄세우려는 것 아닌가.

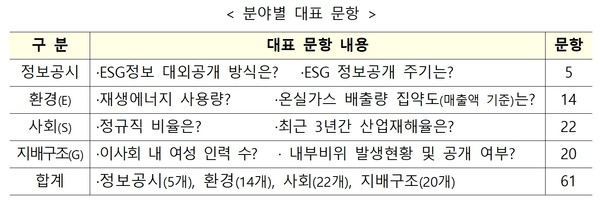

(산업부) 이번 지표는 기존 평가지표에 더해지는 또 하나의 새로운 평가지표가 아니라, 기업과 여러 ESG 평가기관 등에게 가이던스 성격으로 제공되는 표준형 지표다. K-ESG 지표 초안은 국내외 주요 13개 지표를 분석해 도출한 핵심 공통 문항을 중심으로 구성됐다. 구분 섹터와 문항 수는 총 4개 부문의 61개 문항으로, 각각 정보공시 5개, 환경 14개, 사회 22개, 지배구조 20개 등이다.

(김민석) K-ESG는 강제는 아니고 기업이 자발적으로 선택할 수 있는 가이드라인의 성격을 띄고 있는 것으로 알고 있다. 물론 정부에서 만들다 보니, 정부 주관 포상하는 상을 수여하는 기준이 되기도 한다. 정부에 바라는 것도 있다. 정부에서 만든 K-@@@들이 여러 개가 있는데, 실제로 성과를 창출하는데까지 연결된 것은 몇 개나 있는지 의문이 든다. 시작하고 결과 보고하는 데까지만 진행되고, 더 중요한 이행과 성과 창출까지 팔로우업이 안 되는 경우가 많다. 기업에서 실제 ESG 공시나 평가를 대응하다보면, 컨설팅이나 교육에서 짚어주는 부분이외에 고려해야 할 것이 참 많다. 수십, 수백개 질문에 답하고자 밤을 새가며 고민해야 한다. 아무쪼록 이번 K-ESG는 기업에게도 도움되고, 각종 ESG 관련 공시기관, 평가기관, 컨설팅 기관들도 도움이 되는 가이드라인이 됐으면 좋겠다.

21일 회의에는 삼성전자, 현대차, LG전자, SK, CJ제일제당, 아모레퍼시픽, 풀무원 등 기업이 참석했고, 한국전략경영학회, 중소벤처기업정책학회 등 학계, 한국생산성본부, 대한상공회의소, KOTRA 등이 참석했다. 회의에 참석한 산업계 관계자들은 "실효성 있는 지표가 되기 위해서는 해당 지표가 금융투자, 더 나아가 해외의 유수 평가지표와 상호 인정되어 널리 활용되는 것이 중요하다"고 언급했다.

- 글로벌 RE100 아닌 산자부 주도 K-RE100(한국형 RE100), 기업 참여 이유는?

- 산자부, RE100·온실가스 감축 두 마리 토끼 잡는다

- 환경법규 위반 등 환경DB, 한 플랫폼에 모아 공개한다

- 전경련 K-ESG 얼라이언스 발족... 10대 그룹 ESG 경영사례 분석 결과 발표도

- 22년부터 자산 2조원 기업 환경정보도 의무 공시한다

- 중기부, 중소기업 ESG 인증 평가지표 도입 고려

- 【어떻게 생각하십니까】 ESG 정보 공개를 놓고 한국이 고민해야 할 질문

- ESG와 ISO 인증 관련성은? "ESG 실천 가이드라인으로 이용하라"

- 【뉴스읽기】 1년 만에 세상 나온 K-ESG, 뜯어봤다