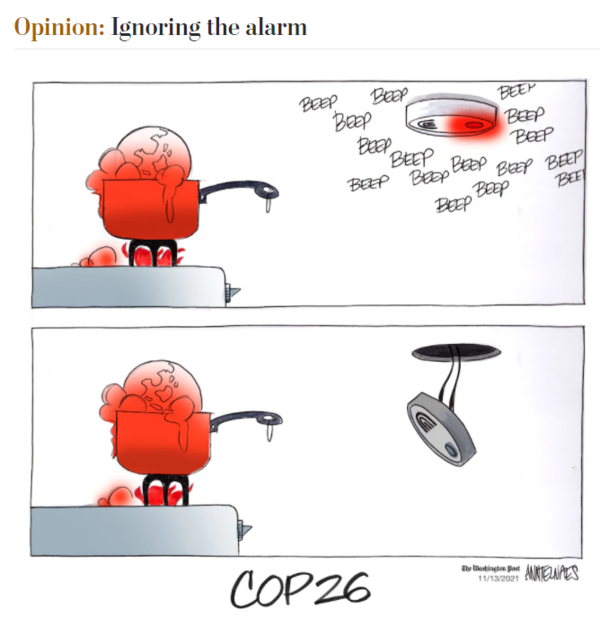

반전의 끝은 실망이었다. 막판에 미국과 중국이 지구 온도 상승 폭을 1.5℃로 억제한다는 깜짝 합의도 내놨지만, 석탄 퇴출은 ‘감축’으로 후퇴했다. 중국과 인도 등이 석탄 퇴출엔 끝까지 버티면서다. 알록 샤르마 COP26 의장은 “절차가 이렇게 전개된 데 모든 대표에게 사과한다”고 뱉었다. 같은 시각 회의장 바깥에선 기후활동가들이 COP26 장례식을 치렀다.

COP26 2주 대장정은 “10년간 기후변화 대응에 적극 나선다”는 원론적 수준에서 나아가지 못했다. COP 합의문 최초로 석탄과 화석연료를 명시한 점은 성과지만, 개발도상국들은 실망을 표했다. 스웨덴의 기후운동가 그레타 툰베리는 폐막 소식이 전해지자 자신의 트위터에 “총회를 요약하자면, 어쩌구저쩌구에 불과했다”라며 “우리는 포기하지 않는다”라고 말했다.

하루나 더 협상했는데... 합의문 초안보다 못했던 ‘탈석탄

최종 선언문인 ‘글래스고 기후조약’은 공식폐회일인 12일에서 하루나 지난 13일 오후 8시에 공개됐다. 퇴출(phase out)이냐 감축(phase down)이냐의 문제였다. 공식폐회일 하루 전날인 11일 공개된 합의문 초안에는 “석탄 사용과 화석연료 보조금 단계적 중단”으로 퇴출에 초점이 맞춰진 듯 보였으나, 최종안에는 “석탄발전소의 단계적 감축(phase down) 및 비효율적인 화석연료 보조금의 단계적 폐지”로 명시되며 초안보다 후퇴한 합의라는 비판을 받았다.

이번 COP26은 2015년 파리협정을 도출한 COP21 이상으로 중요했다. 2050년 넷제로를 달성하기 위한 주요 분기점인 2030년까지 10년 남은 시점에, 파리협정 달성을 위한 더욱 빠른 로드맵이 도출돼야 했기 때문이다. 최종합의문이 공개되기 이틀 전, 국과 중국이 파리협정을 이행하기 위해 함께 노력한다는 굳건한 약속을 재확인한다는 깜짝 합의를 발표하면서 기대치도 높아졌다.

하지만 막판 인도의 강한 반발로 반전은 실망으로 끝났다. 전 세계 온실가스 배출량이 세 번째로 많은 인도의 부펜더 야다브(Bhupender Yadav) 환경·기후 장관은 “화석연료를 사용할 필요가 있다”는 취지로 발언했고, 중국과 남아프리카공화국이 인도를 지지하며 화석연료 보조금과 관련된 문구 수정을 요구해 결국 최종 문구는 수위조정 됐다.

알록 샤르마 COP26 의장은 최종안을 발표하며 “절차가 이렇게 전개된 데 모든 대표에게 사과한다”며 울컥하기도 했다. 하지만 “합의를 유지하는 것도 중요하다고 생각한다”며 “우리가 해낸 일을 실패라고 묘사하고 싶진 않다. COP 합의문에 석탄을 언급한 것은 역사적인 성과”라고 말했다. 그러면서도 “기후 변화에 취약한 나라들이 합의 변경에 어떻게 반응했는지 봤을 것"이라며 "중국과 인도는 이들 나라에 자신의 입장을 설명해야 한다"고 꼬집었다.

최종 선언문이 발표되고 파리협정 1.5℃ 억제 협의까지 흔들릴 수 있다는 비판도 나왔다. 9일 NGO인 '기후행동추적'(Climate Action Tracker)는 “현재 수준의 2030년 NDC를 고려하면 이번 세기말 지구 온도는 산업화 이전 대비 2.4℃ 상승할 전망”이라고 밝혔다. 2030년 NDC 상향 이전 전망치였던 2.7℃보다는 낮은 수치지만, 여전히 파리협정 목표와는 괴리가 큰 것이다. 기후행동추적은 “2030년까지 전 세계 8500개 석탄화력발전소 중 최소 40% 이상을 폐쇄하고, 신규 발전소 건설이 중단돼야 파리협정을 달성할 수 있다”고 밝혔지만, 석탄 ‘감축’으로 한층 더 요원해진 것이다.

개발도상국 기금 마련은 내년으로... 개도국은 손실보상도 요구

또 하나의 쟁점은 개발도상국의 피해 상황을 개선하기 위한 기금 마련이었다. 2009년 덴마크 코펜하겐 총회(COP15)에서 민간과 공공기금을 합쳐 1000억달러(118조원 정도) 기금을 조성하기로 했으나 10년이 지난 지금까지 연간 기후금융 지원금액은 1000억 달러에 미치지 못하는 상황이다. 환경부에 따르면 OECD가 추정한 기후기금 지원액은 2016년 586억 달러, 2017년 712억 달러, 2018년 789억 달러, 2019년 796억 달러에 그쳤다. 오세아니아의 피지, 대서양의 버뮤다 등 개발도상국 섬나라들은 이번에도 기금 마련을 합의하지 못한데 대해 “실망스럽다”고 표했다.

신규 재원 조성에 관한 논의는 내년 COP27에서 논의하기로 결정됐다. 다만 선진국들은 2023년부터 개도국에 약속한 연간 1000억달러 기후기금 지원을 확실하게 실행하고, 2025년부터는 최소 2배 이상 증액하겠다고 밝혔다. 유엔은 “선진국이 2025년까지 개발도상국에 대한 지원을 두 배로 늘리도록 촉구함에 따라 적응기금을 통해 재정 지원을 대폭 늘리겠다”고 약속했다.

허리케인이나 사이클론 등 개발도상국이 입는 기후위기 피해에 대한 선진국의 지원인 ‘손실과 피해(loss and damage)’도 내년 COP27에서 논의될 수 있다. 현재 약속한 지원은 피해에 대한 손실 보상이 아닌 기후변화에 따른 적응을 위한 것이다. 개발도상국들은 “(선진국이 야기한) 기후위기 피해를 복구하는데 이미 많은 돈을 쓰고 있다”며 보상과 배상을 요구하고 있다.

반쪽짜리 협약이지만 진전된 부분 분명... 내년 COP27, 남은 과제는?

비록 ‘반쪽짜리 협의’라는 평을 받긴 했지만, 성과가 없다고는 볼 수 없다. 이산화탄소 뿐 아니라 메탄도 2030년까지 30% 감축한다는 내용에 103개국이 서명했고, 2030년까지 산림 복원을 서약한 국가도 120개국에 달했다.

한국을 포함한 주요 경제국은 2030년대, 한국을 포함한 개발도상국들은 2040년대에 석탄발전을 중단하겠단 목표를 포함한 단계적 석탄 사용 중단 선언인 ‘석탄을 깨끗한 동력으로 전환하는 세계적 성명’(Global coal to clean power transition statement)에도 40개국이 동참했다. 영국, 스웨덴, 덴마크 등 33개국과 포드, GM, 메르세데스 벤츠, 볼보 등 11개 기업은 2040년까지 탄소 배출의 주범인 내연기관차 생산중단을 약속하기도 했다. 다만 한국과 미국, 독일과 일본 등 주요 자동차 제조국은 서명에 참여하지 않았다.

파리협정을 이행하기 위한 세부이행규칙 17개 중 유일하게 합의되지 않았던 6조 국제탄소시장 지침도 완성됐다. 선진국이 개발도상국을 지원해 탄소저감 사업을 할 경우 양쪽에서 이중으로 성과로 계산하면 안된다는 원칙을 두되, 전반적으로 선진국의 국외 탄소 감축분이 국제사회에서 인정받는 길을 넓혔다는 분석이 나온다. 다만 선진국과 개도국 양자 협상으로 중복계산 등을 피해 기준을 정하는 과제를 남겨두고 있어 조항에 대한 해석이 달라질 수 있다는 지적이다.

국가온실가스감축목표(NDC)를 1.5℃에 맞춰 강화한다. 참가국들은 내년 이집트에서 열리는 COP27에 맞춰 NDC 목표를 진전 사항을 제출하기로 했다. 파리협약에 따르면 NDC는 5년마다 유엔 기후변화협약 사무국(UNFCCC)에 제출하면 되지만, 2025년까지 기다릴 수 없다는 의견을 수용해 내년에 상향된 NDC를 제출하도록 요구하겠다는 것이다.