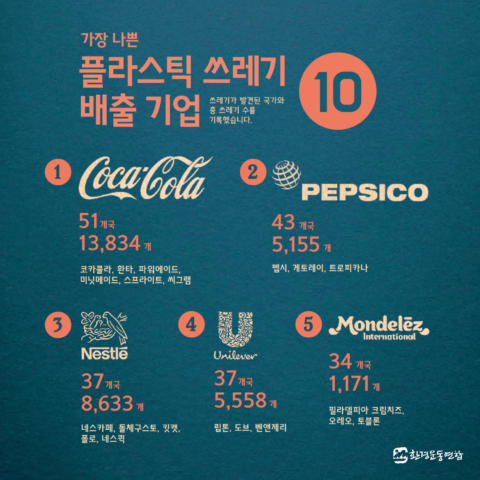

세계 최악의 플라스틱 쓰레기 배출 기업에 3년 연속 코카콜라가 선정됐다. 51개국에서 1만3834개의 쓰레기를 배출한 것이다. 이어 펩시코(43개국, 5155개), 네슬레(37개국, 8633개), 유니레버(37개국, 5558개), 몬덜리즈(34개국, 1171개) 순으로 쓰레기를 많이 배출했다. 환경운동연합이 밝힌 ‘전 세계 쓰레기 브랜드조사’ 결과다. 특히 코카콜라와 펩시코, 네슬레는 3년 연속 플라스틱 오염부문 상위권을 기록했다.

전 세계 쓰레기 브랜드조사는 매년 평균 100여개 국가와 50여만명이 참여하는 시민 참여 해양 환경 정화 활동으로, 지난 1986년 유엔환경계획(UNEP)의 후원 아래 미국 텍사스에서 처음 시작됐다. 올해는 55개국에서 1만4734명이 참여해 34만6494개의 플라스틱 쓰레기 품목을 수거했다.

특히 이들 기업은 꾸준히 플라스틱 사용을 줄이고 있다며 발표한 기업이라 충격이 더 크다. 코카콜라는 “2025년까지 포장의 100%를 재활용할 수 있도록 만들겠다”며 쓰레기 문제를 해결하기 위한 의지를 보인 바 있다.

2030년까지 판매되는 자사 제품의 병과 캔을 수집해 재활용하고, 2025년까지 모든 포장재를 완전히 재활용할 수 있도록 노력하겠다는 것이다. 2019년 지속가능경영보고서에서도 “2018년 'World Without Waste' 프로젝트를 시작하면서 현재 우리 패키지 중 88%는 재활용이 가능하다”고 소개했다. 코카콜라 홈페이지에서도 “우리가 판매한 병과 캔의 60%에 해당하는 양도 리필, 수거, 재활용되었다”며 순환경제에 이바지하고 있다고 설명한다.

그러나 재활용을 수집해 분석한 결과, 이런 홍보는 현실과는 많이 달랐다. 51개국에서 1만3834개의 코카콜라 쓰레기가 수집된 것이다. 무작위로 수집된 샘플임에도, 코카콜라의 쓰레기 배출량이 가장 많은 것으로 드러났다. 2위인 펩시코에서 나온 쓰레기양(5155개)의 두 배 가까이 수집됐다.

네슬레 또한 2025년까지 포장의 100%를 재활용하거나 재사용한다는 목표를 제시한 바 있다. 이미 2020년까지 최소 1만4000톤의 포장재를 줄이겠다는 목표를 세웠고, 홈페이지에 이를 달성했다고 알리고 있다. 2019년 지속가능경영보고서에서 “총 포장의 약 87%와 총 플라스틱 포장 중 66%가 재활용 또는 재사용 가능했다”고 밝히기도 했다. 식품업계 최초로 포장과학연구소(Institute of Packaging Sciences)를 개설해 2025년까지 지속가능한 포장재를 개발하겠다는 포부를 드러내기도 했다. 하지만 37개국에서 8633개의 쓰레기를 배출한 것으로 나타났다.

환경운동연합이 국내 쓰레기를 분석한 결과, 국내 기업 중에선 롯데그룹의 쓰레기가 가장 많이 발견됐다. 롯데는 지난 6월 4일 환경운동연합이 환경의 날을 기념해 생활 속 플라스틱 쓰레기를 수거분류 조사했을 때도 1만2055개 중 193개를 차지하며 1위에 올랐다. 플라스틱과 캔 용기에선 롯데칠성음료가, 각종 소포장 제품에선 롯데제과, 롯데삼강이 가장 많은 쓰레기를 배출한 것이다. 롯데 또한 2025년까지 ‘필(必)환경 프로젝트’를 진행하고 그룹 내 재활용 플라스틱 사용 비중을 20% 확대하고, 유통사 친환경 포장 제품 비중을 50%로 확대하겠다고 밝힌 바 있다.

특히 이번 조사결과는 폐기물을 줄이는데 앞장서고 있다는 걸 대대적으로 홍보한 기업들이 상위권에 나란히 오르면서 기업의 지속가능경영보고서를 어디까지 믿어야할지 혼란을 주고 있다. 코카콜라의 경우 MSCI ESG 등급 AA로 조사대상인 음료업계 51개 회사 중 최상위권에 속한다. 지속가능한 포장 부문에서도 선두를 이끌고 있다는 평가를 받고 있다. 네슬레 또한 탄소발자국을 줄이는데 앞장서고 있다. MSCI 등급으로도 AA, 지속가능한 기업을 선정하는 FTSE4GOOD에도 꾸준히 이름을 올렸다.

물론 ‘전 세계 쓰레기 브랜드 조사’상 쓰레기 다배출 기업으로 선정됐다고 기업의 노력까지 폄하되는 것은 아니다. 하지만 신뢰에 대한 질문은 남아있다. 기업의 ESG 데이터를 수집하는 지속가능발전소 윤덕찬 대표는 “지금까지 기업은 지속가능경영보고서를 홍보의 수단으로 활용해왔다”며 “지속가능경영보고서에 담긴 정보가 정확도나 신뢰성을 보장하지 않고, 일종의 자가선언에 그치고 있다는 게 문제”라고 지적했다. 대다수의 ESG 평가기관에서 따로 데이터를 수집해 더블 체크를 하는 이유다.

전 세계 쓰레기 브랜드조사를 주최한 ‘플라스틱으로부터 해방(BFFP, Break Free from Plastic)’의 캠페인 코디네이터인 엠마 프리스트랜드는 “오염부문 상위권을 차지하는 기업들은 플라스틱 문제 해결을 위해 열심히 노력하겠다고 말하지만, 여전히 일회용 플라스틱 포장재들을 쏟아내고 있다”고 지적했다. 신뢰를 스스로 져버리고 있는 현실을 지적한 것이다. 덧붙여 “하루빨리 플라스틱 생산을 멈추고 일회용 플라스틱을 단계적으로 퇴출해야 한다”며 다국적 기업이 플라스틱 문제에 진짜 책임자로 나서야 한다고 강조했다. 이해관계자들의 신뢰를 얻기 위해선, 진정성 담긴 보고와 이에 맞는 액션이 필요하다. 이제 적당히 눈속임을 할 수 있는 시대는 지났다.