글로벌 트렌드는 ‘환경’, 지속가능경영보고서는 기업 최후의 보루

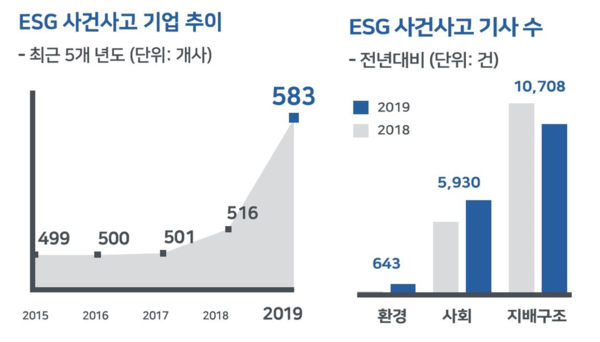

2021년이 밝았다. 기업들에겐 작년도 사업보고서 마무리와 함께 신년 계획을 준비하는 시간이다. 기후위기에 대한 관심이 높아지고, 이해관계자 자본주의가 도래하는 올해 기업이 신년 계획에서 가장 중요하게 생각해야 할 키워드는 단연 E·S·G(환경, 사회, 지배구조)라고 할 수 있다. 하지만 한국 기업들의 인식은 아직 미미하기만 하다. 2019년 기준 국내 2280개 상장사 중 ESG 관련 사건사고가 발생한 곳은 583개사(25.6%). 4개 중 1개 회사에서 ESG 리스크가 발생했다.

지속가능발전소에 따르면, 2019년 한 해 발생한 ESG 사건사고는 전체 1만7281건. 그 중 G(지배구조) 관련 사고가 1만708건으로 가장 많았고, 그 다음이 S(사회, 5930건), E(환경, 643건)가 차지했다. 특히 한국 기업의 아킬레스건으로 일컬어지는 지배구조 이슈는 2019년에도 여전히 많이 보도됐다. 흥미로운 지점은 환경에 대한 이슈가 새롭게 주목받는 현상이었다. 지금까지 사회와 지배구조는 ‘사건’으로 인식되어 왔던 반면, E는 인식조차 되지 않았다. 그러나 2019년, 상황은 달라졌다. 2018년엔 0건이었던 E와 관련된 사건사고는 643건이 새롭게 집계됐다.

글로벌 기업들은 앞장서 환경 이슈에 대응하고 있는 시대에서, 국내 기업의 새로운 아킬레스건은 환경으로 볼 수 있다. 한국경제신문과 IBS컨설팅이 3년 연속 지속가능보고서를 내고 있는 국내 20개 업종 대표 기업들의 ESG 경쟁력을 분석한 결과를 보면, ESG 평가기관들에게 낮은 점수를 받는 주요 원인으로 온실가스 배출량이 꼽혔다. 2017~2019년 사이 온실가스 배출량을 줄인 곳은 20개 기업 중 9개에 그쳤다. 포스코, 삼성전자, SK하이닉스 등은 2017년부터 2019년까지 오히려 온실가스 배출량이 증가했다.

에너지 소비량과 폐기물 배출량도 개선되지 않고 있는 지표였다. LG화학은 2019년 1억7550만GJ(기가줄: 에너지양을 나타내는 단위)의 에너지를 쓰고 34만8472t의 폐기물을 배출했다. 2년 전보다 에너지 사용량은 6.4%, 쓰레기 배출량은 24.8% 늘었다. 환경에 대한 리스크는 현재진행형이다.

리스크 해명과 기업의 노력 등

지속가능경영보고서에서 설명할 수 있어

그러나 리스크는 예측할 수 없는 시기에 발생하는 것. 리스크를 아예 줄여버릴 순 없다. 대신 리스크를 설명해줄 수 있어야 한다. 바로 '지속가능경영보고서'를 통해서 말이다.

글로벌 기업은 생산량도, 밸류 체인(공급망)도, 노동자도 어마어마하다. 리스크 위험도가 훨씬 크다. 그런 글로벌 기업들은 발생할 수밖에 없는 리스크를 오히려 드러낸다. 삼정KPMG가 작년 12월 발간한 ‘The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020’ 보고서에 따르면 포춘(Fortune)이 선정한 500대 기업 중 매출액 기준 상위 250개 기업의 96%는 지속가능경영보고서를 발간한 것으로 드러났다. 한국을 포함한 미국, 영국, 일본, 중국, 인도 등 주요 52개국을 대상으로 국가별 매출액 기준 상위 100개 기업(총 5200개 기업)의 지속가능경영보고서 발간율은 80%에 달한다.

반면 한국은 2017년 73%, 2020년엔 78%다. 전 세계 평균이 77%인 것에 비해 아슬아슬한 턱걸이 수준이다. 이 비율도 매출액 기준 상위 100개 기업 기준이라는 것.

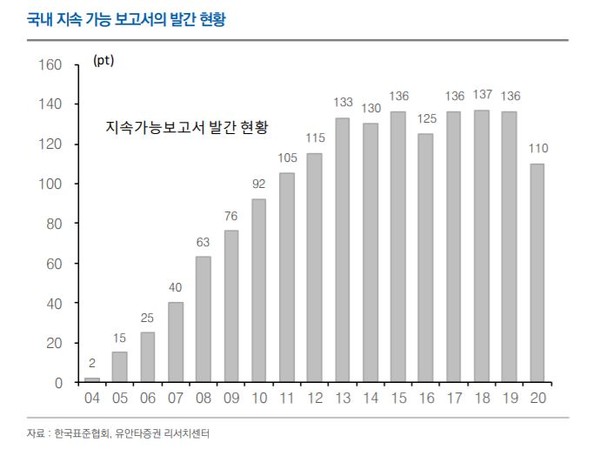

지속가능경영보고서 발간 개수로만 따지면 국내 보고서 발간 비율이 얼마나 저조한지 드러난다. 한국표준협회에 따르면 작년 지속가능경영보고서를 발간한 기관은 110개에 그친다. 작년 12월 기준 코스피 상장 기업은 799개. 공공기관의 지속가능경영보고서까지 포함된 개수임을 감안하면, 코스피 상장 기업 중 ESG 정보를 공개한 기업은 13% 이하라는 얘기다. ESG 리스크는 빈번해져가는데, 이에 대한 정보공개는 미미한 실정이다.

지속가능경영보고서가 왜 중요할까. 이론적으로만 따져보자면 기업의 가치가 상승되기 때문이다. ESG 정보 공시는 투자자들과 이해관계자들에게 적절한 정보를 제공함으로써 신뢰도와 투명성을 높인다. 궁극적으로 기업의 시장 가치 및 매출액 향상에 도움을 준다는 얘기다.

교과서적인 얘기를 뒤로 하고, 현실적으로 지속가능경영보고서가 중요한 이유는 환경이 기업 가치 평가 기준의 핵심이 됐기 때문이다. 지금까지 ESG 중 지배구조가 가장 중요시 되어 왔다면, 이젠 환경으로 중요도가 바뀌었다. 온실가스는 얼마나 배출했는지, 재생에너지는 얼마나 썼는지, 폐기물은 얼마나 버렸는지 등등 시대적 요구는 이미 변했다. 자산 40조 달러 이상을 대표하는 450명 이상의 투자자가 탄소 배출량 감소, 기후관련 금융공시 강화를 위한 ‘기후행동 100+(Climate Action 100+)’ 이니셔티브에 서명하는 등 이를 뒷받침하는 증거는 너무나도 많다.

국내 기업의 기후 위기 대응은 아직 갈 길이 멀지만, 마냥 준비가 안됐다고 숨길 순 없는 노릇이다. 오히려 준비가 안됐기 때문에 지속가능경영보고서를 작성해야 한다. 지속가능경영보고서는 기업이 다양한 이해관계자에게 기업의 사정을 설명할 수 있는 도구이기 때문이다.

지속가능경영보고서의 표준을 개발·보급하는 독립 조직 GRI(Global Reporting Initiative) 마이클 미한 대표는 “지속가능경영과 관련한 보고를 통해 기업은 '어떻게 해야한다'는 것을 말하지는 않지만 '무엇을 하고 있다'는 것을 말할 순 있다”고 보고서의 필요성을 설명했다. 목표 및 지표 공개를 통해 우리가 어떤 노력을 했고, 성과가 무엇이며, 어떻게 보완해 나갈지 기업의 입장에서 자세하고 충분히 설명할 수 있는 최후의 커뮤니케이션 수단인 것이다.