중국 하이지에 해운(Haijie Shipping)이 9월 20일부터 ‘차이나–유럽 아틱 익스프레스(China–Europe Arctic Express)’ 정기 노선을 개설한다. 컨테이너선 이스탄불 브릿지(Istanbul Bridge)는 칭다오에서 출항해 상하이·닝보–저우산을 거쳐 영국 펠릭스토우, 네덜란드 로테르담, 독일 함부르크, 폴란드 그단스크 등 유럽 4개 항만으로 향한다.

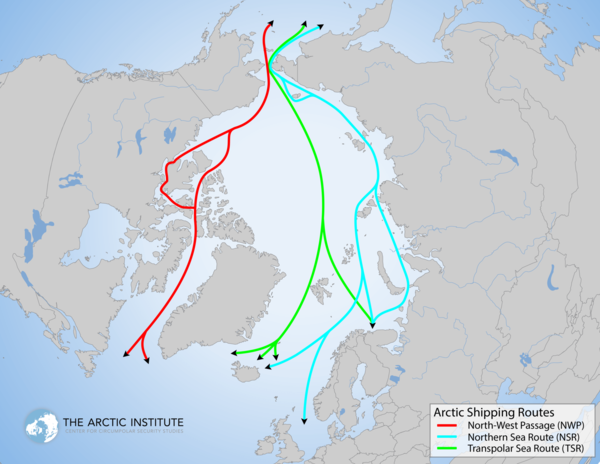

이스탄불 브릿지는 얇은 해빙 사이에서 운항이 가능한 여름철 전용 내빙(耐氷) 선형으로, 중형 규모(약 5000TEU급)에 해당한다. 하이지에 해운이 발표한 이번 항로는 러시아 북극해 연안을 따라 베링해로 이어지는 ‘북극항로(NSR)’를 활용한다. 닝보–펠릭스토우 간 운항 기간은 18일로, 기존 수에즈 운하 경유 28일 대비 40% 단축된다.

이번 노선 개설은 중국 정부 차원의 ‘폴라 실크로드(Polar Silk Road)’ 전략과 맞물려 있다. 중국 교통부는 최근 실시간 해빙 모니터링 시스템을 도입해 항해 안전성을 높이고 있다고 밝혔다. 신화통신 등 현지 매체는 이를 중국이 북극항로를 국가 전략 차원에서 지원하는 사례로 보도했다.

짧아진 바다, ESG 시험대 오른 북극항로

수에즈 루트는 유럽에서 지브롤터 해협과 지중해, 수에즈 운하를 지나 인도양과 말라카 해협을 거쳐 동북아로 들어가는 우회 경로다. 반면 북극항로는 러시아 북극해 연안을 따라 베링해협을 통과해 아시아로 직행하기 때문에 거리가 절반 가까이 줄어든다.

동북아와 유럽을 연결하는 대표적 비교 구간인 러시아 무르만스크–일본 요코하마 항로도 북극항로를 활용하면 극적으로 거리가 단축된다. 수에즈 운하를 경유할 경우 1만2840해리지만, 북극항로를 거치면 5770해리로 줄어든다. 국제학술지 사이언스다이렉트 게재 연구는 이러한 단축이 평균 항해시간 30~40% 절감으로 이어지며, 이에 따라 연료 사용량과 CO₂ 배출량도 10~30% 줄어든다고 분석했다.

하이지에 해운은 이번 첫 항차가 이미 ‘만선’ 상태라고 밝혔다. 주요 화주는 이커머스 플랫폼과 제조업체로, 연말 쇼핑 시즌을 겨냥해 공급망 효율성을 높이려는 수요가 반영됐다. 다만 운항 가능 시기는 빙해가 거의 없는 7월 말~11월 초에 한정되며, 하이지에는 향후 고(高)아이스클래스 선박 투입을 통해 연중 운항을 추진할 계획이다. 아이스클래스란 극지방 빙해에서도 안전 운항이 가능함을 선급기관이 인증한 선박 등급을 뜻한다.

글로벌 메이저 선사들은 주춤…쇄빙선·보험·환경단체 반발이 변수

그러나 글로벌 메이저 선사들은 여전히 북극항로 진입에 소극적이다. 2024년 북극항로를 통한 환적 화물은 300만 톤에 불과했다. 같은 해 수에즈 운하 물동량이 15억7000만 톤(2023년 기준)이었던 점을 감안하면 0.2% 수준에 머문다.

주요 제약 요인은 세 가지다. 첫째, 계절성이다. 북극항로는 여름철 몇 개월만 개방돼 연중 서비스가 어렵다. 둘째, 비용이다. 쇄빙선 에스코트 비용은 항차당 수만~수십만 달러에 달하고, 보험료 역시 일반 항로 대비 크게 높다. 셋째, 지정학 리스크다. 러시아 제재가 지속되는 상황에서 북극항로를 활용할 경우 서방과의 거래에 부담이 될 수 있다.

환경단체의 반발도 거세다. 클린 아틱 얼라이언스는 북극항로 상업화가 흑탄소(Black Carbon) 배출, 해양 소음, 기름 유출 위험을 키운다고 경고했다. 흑탄소는 선박 연료 연소 과정에서 발생하는 그을음으로, 대기 오염을 유발할 뿐 아니라 얼음 표면에 쌓이면 태양 복사열을 흡수해 빙하를 가속적으로 녹이는 요인으로 지목된다.

국제청정교통위원회(ICCT)에 따르면 2015~2019년 북극 선박의 흑탄소 배출량은 85% 증가했다. 국제해사기구(IMO)는 2024년부터 중유(HFO) 사용·운반을 금지했지만, 일부 국가는 2029년까지 유예를 받아 실효성 논란이 이어지고 있다.

학계 역시 장기적 위험을 경고한다. 네이처 자매 학술지 네이처 커뮤니케이션스 어스 앤드 엔바이런먼트는 2065년 이후 북극항로가 연중 운항 가능해질 수 있다고 전망하면서, 효율성 향상과 동시에 생태계 오염 및 사고 리스크가 불가피하게 커질 것이라고 지적했다.

정부는 “북극항로 개척” 외치지만…실효성 의문, 국내 기업은 이미 경쟁력 입증

정부도 북극항로 대응에 나서고 있다. 해양수산부는 7월 2026년 시범운항 계획을 내놓고, 본부 인력 850명을 연내 부산으로 이전하기로 했다. 본관은 동구 IM빌딩, 별관은 협성타워로 확정됐다. 해수부는 “북극항로 시대를 선도하겠다”고 밝혔다.

그러나 실효성은 의문이다. 2025년 해수부 전체 예산은 6조7816억원으로 국가 전체 예산의 1% 수준에 불과하다. 내년도 예산은 약 2000억원 증액될 전망이지만, 북극항로 사업에 전액 투입되는 것도 아니다. 전재수 해수부 장관이 “조선·해양플랜트 권한 이관”을 요구했지만, 정부 조직 개편 논의도 진전이 없는 상황이다. 예산과 권한이 뒤따르지 않는다면 부산 이전은 외형적 조치에 그칠 수 있다는 지적이 제기된다.

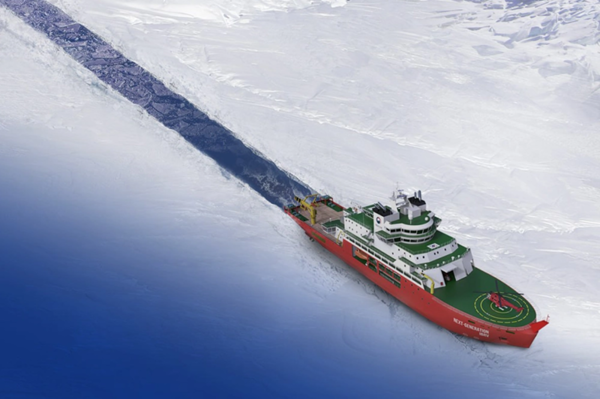

반면 국내 조선업계는 이미 북극항로 시대에 필요한 경험을 축적해왔다. 한화오션은 겨울에도 얼어붙는 북극해를 뚫고 LNG를 운송할 수 있는 Arc7급 쇄빙 LNG 운반선 15척을 건조한 경험이 있으며, 이를 포함해 지금까지 총 21척의 쇄빙 LNG선을 제작해 세계 최다 실적을 기록하고 있다. 최근에는 해양수산부가 발주한 차세대 쇄빙 연구선 사업에서 우선협상대상자로 선정돼, 2029년 완공을 목표로 Polar Class 3급 연구선을 건조할 계획이다.

로이터는 한국 조선업체들이 Arc7급 쇄빙 LNG선 건조 경험을 보유하고 있다는 점에서, 향후 아이스클래스 컨테이너선·LNG선 수요 확대 시 경쟁 우위를 점할 수 있다고 보도했다.

- 트럼프 행정부, IMO 해운 탄소제로안 협상 이탈… 지지국에 무역 보복 경고

- 씨바운드, 선박 CO₂ 포집장치 실증…폐열 활용해 시멘트 원료 전환

- ‘2030 의무화’에도…EU 항만 OPS 설치율 20% 불과

- 관세 리스크에 해운업 전통 연료 부진… LNG·바이오연료는 월간 기준 ‘최고치’

- 선박서 포집한 CO₂, 건축자재로 ‘재탄생’… GCMD, 세계 첫 해상 탄소순환 실증 성공

- 엔진 교체 없이 IMO 대응…탄소 마이너스 연료 실증 운항 완료

- 폴란드, 첫 DAC 파일럿 가동…연 500톤 포집·태양광 100% 운영

- 북극 해빙이 키운 쇄빙선 발주…캐나다·핀란드·미국, 극지 조선시장 선점 경쟁

- 미국, IMO 탄소감축안 지지국에 비자 제한·제재 경고

- 프랑스 포낭, 탄소배출 제로에 근접한 차세대 크루즈선 ‘스왑투제로’ 공개

- 미·러·중·캐나다 ‘핵심광물 경쟁’ 북극으로 이동…그린란드 프로젝트 속도