2018년 이후 글로벌 공급망 인권 이슈 중요하게 부각

향후 5년 이내 기후변화만큼 중요해질 이슈

향후 5년 이내 인권 경영이 의무화될 것인가.

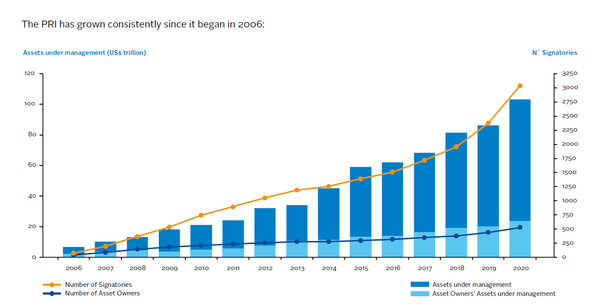

유엔 책임투자원칙(PRI)는 투자과정에서 ‘인권(Human Rights)’ 항목을 포함시키도록 하는 5개년 계획을 수립하고 있다고 19일(현지시각) 현지언론이 밝혔다. PRI는 기존의 정보공개 프레임워크 중 한 파트로 (공급망) 인권에 대한 보고를 의무화하는 방안을 고려하는 것으로 드러났다. PRI의 책임투자 원칙에 이행하겠다는 서명을 한 자산운용사 및 투자기관은 전세계에 3000곳에 달해, 이 같은 변화가 어떤 흐름을 가져올지 주목받고 있다.

국내에서도 최근 21대 국회에서 ‘중대재해기업처벌법’ 제정을 둘러싸고 논란이 벌어지고 있듯이, 해외에서도 협력업체들의 공급망 내에서 벌어지는 열악한 노동조건을 개선해야 한다는 목소리가 점점 높아지고 있다. (참고로, 노동부가 지난 4월 발표한 ‘2019 산업재해 발생 현황보고서’에 따르면, 사고사망자수는 2018년 971명에서 2019년 855명으로 116명으로 줄었지만, 사고 재해자수는 9만4047명으로 전년 대비 3215명이나 늘었다.)

글로벌 공급망 인권 이슈, 기후변화만큼 중요하게 부각

글로벌 투자자들 사이에서 인권은 향후 기후변화와 맞먹을 만큼 중요한 어젠다로 떠오르고 있다. 책임투자전문미디어 RI에 따르면, 유럽 최대 자산운용사인 ‘리걸앤제너럴(Legal & General Investment Management), 스탠더드 애버딘(Standard Aberdeen Investors) 등은 ‘인권’ 항목에 대한 공시를 의무화하는 것을 지지한다고 밝혔다. 투자자 40여곳은 기업들이 부채의 굴레에 있거나 노예와 같은 근무조건에서 일하는 이주노동자들을 보호하도록 노력해야 한다고 주장하기도 했다.

PRI 대표이자 ‘현대판 노예제도 및 인신매매 위원회’의 의장을 맡고 있는 피오나 레이놀즈(Fiona Reynolds)는 “서명기관들이 인권을 포함한 사회이슈에 대해 좀더 목소리를 낼 것을 PRI에 요구하고 있다”며 이같이 밝혔다. 특히 코로나19는 공급망에서 일하는 직원들의 인권과 같은 사회적 문제를 더 드러내는 계기가 되었다고 덧붙였다.

레이놀즈 대표는 “5년 전 투자자들 중 상당수는 기후변화 문제에 대해 이해하지도 못했고, 이를 어떻게 투자와 연결해야 하는지 몰랐다”며 “기후변화와 마찬가지로 5년 내에 PRI 서명기관들이 투자 과정에서 인권 이슈를 포함시키게 될 것”이라고 말했다.

현재 협의중인 5개년 프로그램은 유엔 ‘기업과 인권 이행원칙’(UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP)의 주도 하에 투자 정책, 스튜어드십 활동, 정책입안자와의 논의, 공시 및 보고서 등 모든 주제에 인권 이슈를 통합하는 방향이 될 것으로 보인다.

기업의 ‘인권 경영’에 관한 공시는 초기에는 자발적으로 하도록 하되, 궁극적으로는 PRI 보고서 프레임워크에 의무기재사항으로 넣을 전망이다. 그 첫 단추는 ‘인권 정책’을 채택하는지, 해당 기업의 부정적인 인권이슈가 무엇인지 파악하는 것이 될 것이라고 PRI측은 밝혔다.

PRI에 따르면, 만약 투자자들이 투자한 기업의 인권지침 위반사항을 막지 못한다면 투자 철회를 고려해야 한다. 그러나 투자 철회를 할 수 없다면, 투자를 지속하는 이유를 문서화해서 이를 이해관계자들에게 설명해야 한다.

“전 세계에 기업의 공급망 사슬이 없는 곳이 없다. 만약 이를 제대로 모니터링한다면, 인권 침해, 현대판 노예제도나 인신매매 이슈는 사라질 것이다. 하지만 이를 충분히 모니터링하긴 힘들다. 투자집단으로서, 우리는 기업들이 해당 이슈에 대해 어떻게 대처해나가는지 이야기하도록 격려하는 게 필요하다”(레이놀즈 대표)

레이놀즈 대표는 “5년 내에는 투자자들이 기후변화와 마찬가지로 인권 이슈를 ‘리스크’로 생각하게 되었으면 좋겠다”고 말했다.

유엔 PRI 서명한 국민연금, '인권 지침' 적용될지 주목

이같은 지침이 적용된다면, 2009년 유엔 PRI에 서명한 국민연금 또한 그 트렌드를 비껴가긴 어려울 전망이다. 국민연금은 기금운용지침 제17조에 '장기적이고 안정적인 수익 증대를 위해 투자대상과 관련한 환경ㆍ사회ㆍ지배구조 등의 요소를 고려할 수 있다'고 규정하고 있다. 지난해 말 기준 국민연금기금 638조8000억원 중에서 책임투자 규모는 26조8000억원으로, 책임투자 비중은 전체의 4.2%다.

한편, ESG 이슈 가운데 언론에서 급진적으로 증가하고 있는 이슈는 바로 ‘공급망 ESG’ 이슈로 전문가들은 꼽고 있다. 2015년 영국에서 ‘현대판 노예제도법(Modern Slavery Acts)’이 만들어진 이후, 2017년 평가기관들에선 공급망 내 인권조사 항목이 추가되고 있다. 2017년 9월 로이터, 에코바디스(EcoVadis)는 ‘공급망의 강제 노동과 인권 지수’를 발표했고, 2018년 6월 대형유통회사 테스코와 타깃은 ‘CDP 공급망 이니셔티브’에 가입하기도 했다. 2018년 이후 공급망 인권 문제는 기업 평가의 중요한 요소로 부각되고 있는 것이다.

PRI는 전세계 기관투자자들의 책임투자 흐름을 이끌고 있는 일종의 네트워크다. 2006년 유엔 사무총장이었던 코피아난이 주도해 이 원칙을 만들면서 UN이라는 이름이 붙었다. UN이 지원을 하는 책임투자원칙이라고 보면 된다.

PRI의 책임투자 원칙에 이행하겠다는 서명을 한 기관은 현재 3000곳에 달한다.

PRI 서명기관은 자산운용사(Asset manager), 자산보유자(Asset owner), 의결권 자문사 등 서비스 제공기관(Service provider) 등 3개 카테고리로 나뉜다. 한국은 서스틴베스트(이하 서명연도 2007), 국민연금공단(2009), 후즈굿(2015), 안다자산운용(2016), ESG모네타(2017), 하이자산운용(2018) 등이 서명했다.

PRI가 제시하는 책임투자 원칙은 총 6개 항목으로 이뤄진다. 투자분석과 결정과정에 ESG 이슈를 적용하고 투자대상에게 ESG 이슈에 대한 정보공개 요구, 투자산업의 원칙수용과 이행 촉진 등이다.

PRI에 서명하면, 매년 1월~3월의 기간 동안 지난해 원칙 이행에 대한 현황을 PRI에 보고해야 한다. 보고에 따라 PRI는 A+부터 E까지 6단계로 점수를 매겨 책임투자 이행수준을 평가한다. 만약 해당 보고가 불성실하거나 충분하지 못한 경우 UN PRI는 서명자에게 2년간의 재평가 기회를 준다. 이 과정에서도 다시 보고 내용이 부족하다고 판단하면 PRI는 해당기관을 서명자 리스트에서 배제한다.

- 【Trend Insight ④】 7개 ESG 평가 활용한 국내 111개 기업 ESG 점수는?

- 데일리 ESG 이슈 〈재생에너지, 믿어도 될까〉

- 【Trend Insight⑦】아마존-벤츠, 월마트-슈나이더, HP-협력사들…콜라보가 답이다

- 유엔 PRI, 5개 기관 탈락...서명기관 요건 대폭 강화한다

- 스타벅스, 폭스바겐이 욕먹는 이유는? 공급망 리스크, ESG의 핵심 어젠다로 부각

- EU의회 법무위, 공급망 인권 및 환경 실사 의무화 보고서 채택

- 유엔 PRI, “ESG 워싱 더 이상 안 된다”... ESG 버블과 워싱 우려 커져

- "임원 보너스를 ESG 목표 연계하라"…최저임금 미준수해 스캔들 터진 영국 패션기업 '부후'

- 글로벌 투자자들, 기업 향한 ‘현대판 노예’ 근절 목소리 높아져

- 유엔 PRI, 16개 대기업 코발트 공급망 주주 관여활동 보고서 펴내...LG엔솔, 삼성SDI 포함

- 에코바디스, 기업 지속가능성 점수 개선폭 2016년 대비 3배 증가