“녹색산업에 민간 자금을 지원해 지속가능한 발전을 이루도록” 발행하는 녹색채권이 주로 선진국에서 발행되면서, 결국 녹색을 내세우고 있는 자금도 시장지배자에게로 흘러 들어가고 있다는 사실이 발견됐다. 코로나19 이후 불거진 경제적 양극화가 녹색 자금 시장에서도 발견되고 있다.

런던 임페리얼 칼리지 경영대학원은 ‘신흥시장의 녹색자본 경쟁(The Race for Green Capital in Emerging Markets)’ 보고서를 통해 “전환에 가장 많은 자본이 필요한 기후 취약국들인 개발도상국은 자금을 끌어들이기 점점 어려워질 것”이라고 지적했다.

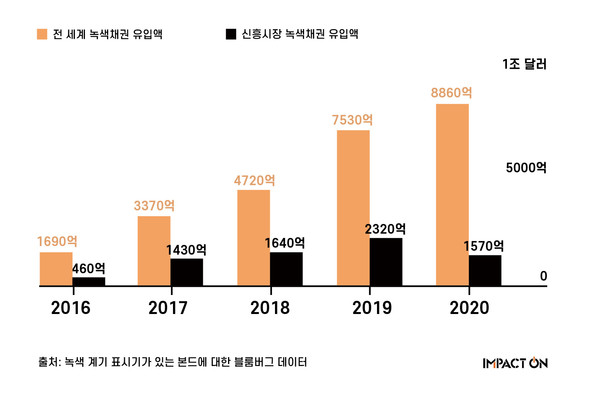

2016년부터 전 세계 녹색채권 발행액은 꾸준히 증가해왔다. 블룸버그에 따르면, 녹색채권 발행규모는 2016년 1690억달러에서 2020년 8860억달러로 약 5배 정도 성장했다. 그러나 신흥시장 발행 규모는 2016년 46억원에서 2020년 1570억 달러로 전 세계 발행 규모에 비해 현저히 떨어졌다.

오히려 인도네시아나 이집트 등 일부 신흥시장국들은 녹색채권을 팔아버린 반면, 유럽은 1조달러가 넘는 시장을 형성하고 있다. 프로젝트 선임연구원 조나단 아마커는 “현재 녹색채권 시장은 선진국 시장에 의해, 그리고 선진국 시장을 위해 고안되었으며 이걸 그대로 신흥시장에 적용시키는 건 기울어진 운동장”이라며 “선진국 녹색채권 기준에 끼워 맞추기보다 신흥시장에 알맞은 친환경 산업 전환 목표와 프레임워크를 만드는 게 더 중요하다”고 지적했다.

FTSE 러셀은 기후변화 위험에 취약한 국가들은 2050년까지 GDP가 20% 감소할 수 있다고 지적했다. 신흥시장은 선진국에 비해 ESG 점수가 낮아 잠재적으로 녹색투자 펀드 등에서 제외당해 자금 유치에 실패할 가능성이 높기 때문이다.

보고서는 전 세계가 저탄소 국면으로 접어들기 위해선 녹색채권 대신 탄소 다배출 산업이 녹색 금융의 울타리 안에 들어올 수 있도록 기준을 완화하고 대출에 환경 목표를 연계하는 방법을 권고했다.

녹색채권 외 ESG를 고려하는 일반 자금에서도 비슷한 흐름이 발견됐다. 설정액 15억달러인 칸드리암 채권 펀드는 최근 ESG 리스크 평가에서 낮은 평가를 받은 러시아·중국·사우디아라비아·멕시코·브라질·인도네시아를 제외하기도 했다. 블룸버그는 “외국 자본에 의존하는 신흥시장에겐 심각한 위협이 될 수 있다”고 평했다.

30개에 불과한 신재생에너지 관련주에 과도한 자금 쏠려

녹색 자금 양극화는 신재생에너지 시장에서도 일어나고 있다. ‘S&P 글로벌 클린 에너지 지수’를 추적해 투자를 하는 블랙록의 iShares Global Clean Energy ETF에 자금이 쏠리면서, 30개에 불과한 신재생에너지 관련 중소형주에 과도한 자금이 몰리는 현상이 일어난 것이다.

프랑스 투자은행 소시에테 제네랄(SocGen) 분석에 따르면 블랙록의 ETF가 시가총액 8% 이상을 보유하고 있는 친환경 에너지기업은 6개에 달하는 것으로 나타났다. 8개 기업 주식은 6% 이상을 소유하고 있었다.

ETF의 순자산은 지난해 초만 해도 760만달러(86억원)에 불과했지만, 미국 바이든 대통령 당선 이후 약 140% 상승하면서 현재 108억달러(12조2000억원)로 급증했다.

이런 자금 집중 현상은 기업가치가 과대평가될 수 있는 위험을 낳는다. 소시에테 제네랄은 “14년 전 만들어진 S&P 클린 에너지 지수를 그대로 추종한 탓에 자금 집중이 초래됐다”며 “쏠림 현상은 상대적으로 소수의 기업에 막대한 자금 투입을 초래하고, 일부 부실한 유동성을 가지고 있는 기업에 투자하는 폐해가 일어날 수 있다”고 지적했다.

또 “너무 많은 돈이 너무 적은 주식을 쫓고 있다“며 ”110억 달러가 중소형주에 유입된 결과 주가만을 상승시킨 결과를 가져왔다“고 비판했다.

이런 비판에 S&P는 게임의 규칙을 바꾸겠다고 선언했다. 현재 클린 에너지 지수를 해양 에너지, 대체 연료, 에너지 저장, 에너지 효율, 스마트 그리드 등으로 확대하겠다고 발표한 것이다. 시장에선 오는 4월 S&P 글로벌 클린 에너지 지수의 구성 종목이 30개에서 77개로 2배 이상 늘어날 것으로 전망하고 있다.

자금 쏠림으로 수혜를 입은 종목은 노르웨이 국영 전력회사 머리디언 에너지, 뉴질랜드의 전기 생산 업체인 컨텍 에너지, 오스트리아의 버번트, 영국의 아틀란티카 서스테이너블 인프라스트럭처 등으로 알려졌다.

국내도 '녹색 자금' 대기업이 싹쓸이...

중소기업 "ESG 평가 대응으로 협력사서 인건비 깎일까 두렵다"

국내 녹색채권 시장도 상황은 비슷하다. ESG 평가 등 대응 여력이 없는 중소기업보다 여력이 나은 대기업으로 녹색자금이 흘러가고 있었다.

통상 ESG 채권은 일반 회사채보다 자금 조달률도 높고, 금리도 저렴하다. 올해 1월부터 4월까지 국내에서 ESG 채권을 발행한 곳은 45곳, 그 중 민간기업은 14곳인 것으로 나타났다. LG화학과 현대자동차, 롯데글로벌로지스, SK건설, 포스코인터내셔널, 현대오일뱅크, 현대중공업 등 대기업이다.

SK·현대차·삼성·LG·롯데 5대 그룹의 ESG 채권 발행규모는 6조3780억원으로 올해 ESG 채권의 약 40% 정도를 차지한다. 발행 규모로는 현대차그룹이 3조5200억원으로 가장 컸고 SK그룹이 1조2180억원, LG그룹이 8200억원, 롯데그룹이 6200억원, 삼성그룹 2000억원 순이다.

녹색 전환에 필요한 자금을 쉽게 제공하기 위해 녹색채권이란 제도를 쓰지만, 아직 중소기업에겐 먼 일이다. ESG 채권을 발행하기 위해선 사전검증이 필수다. 하지만 회계법인, 신평사 등을 통해 사전검증을 받기도 쉽지 않을뿐더러 발행된 채권은 녹색 사업에만 사용할 수 있어 자금 관리도 쉽지 않다.

중소기업중앙회 추문갑 경제정책본부장은 ”중소기업 10곳 중 8곳 이상이 탄소 중립에 대응해야 한다고 생각하고 있지만, 정작 제대로 준비를 시작한 기업은 15.1%에 불과하다”며 “ESG 채권 시장에서도 대기업이 자금을 싹쓸이 하고 있어 양극화 현상이 심각하다”고 말했다.

ESG 평가등급이 우수하면 우대금리로 대출해주는 그린 론, ESG 연계 대출상품 등에서도 중소기업은 불리할 수밖에 없다. 친환경 부문에만 투자할 수 있는 그린 론은 조달자금을 일시에 지급받는 채권과 달리 프로젝트 진척에 따라 분할 인출이 가능해 대출을 받는 입장에서 비교적 자금관리가 편리하다. 그린 론을 통해 자금을 조달받은 그룹도 SK E&S(3300억원), 하나은행 (1000억원), 현대중공업(3000억원) 등 대기업 중심이다. 농협·신한은행 등이 내놓은 ESG 대출 연계 상품도 우대금리 등 혜택을 제공하지만, ESG 평가등급을 바탕으로 대출을 진행하기 때문에 대응도 하지 못하고 있는 중소기업에겐 불리할 수 밖에 없다.

추 본부장은 “ESG에 대한 개념조차 정의가 안 돼 있는 게 현실이다. 오히려 대기업이 ESG 대응한다고 중소기업 인건비를 깎진 않을까 걱정”이라며 “협력 중소기업의 ESG 경쟁력이 대기업 경쟁력으로 이어진다는 걸 잊지 말아줬으면 좋겠다”고 당부했다. 또 “중소기업도 ESG 인식 제고를 위해 노력하고 있지만, 정부에서도 컨설팅이나 환경설비 자금 지원이 필요하다”며 ESG 패러다임에서 중소기업도 고려해야 한다고 말했다.