몽골의 사막이 숲으로 바뀌었다. 비영리 환경단체 (사)푸른아시아가 20년 동안 한 일이다. 온실가스는 나무가 아니라 토양에 대부분 저장된다. 나무는 탄소를 땅에 쌓아두고 가두는 '탄소뱅크'다. 특히 사막에 나무를 심으면 땅이 비옥해지고 탄소를 더 많이 격리시킨다. 푸른아시아가 시작한 '10억 그루 탄소뱅크' 캠페인은 탄소흡수원으로서의 나무와 토양을 다시 보기 위한 캠페인이다. 임팩트온은 푸른아시아의 캠페인을 시리즈로 짚어볼 계획이다./ 편집자 주

탄소중립은 이산화탄소를 배출한 만큼 이산화탄소를 흡수하는 대책을 세워 이산화탄소의 실질적인 배출량을 ‘제로(0)’로 만든다는 개념이다. 탄소중립은 탄소 제거와 상쇄로 달성할 수 있는데, 제거는 감축과 흡수로 분류된다.

탄소 감축은 에너지 효율화 및 전환 등을 통해 배출량을 줄이는 방식이다. 탄소 배출량은 경제 성장과 연결되기 때문에 완전한 제거가 어렵다. 그래서, 남는 분량을 흡수하는 방식으로 대기 중 이산화탄소를 제거하게 된다.

탄소중립 시나리오, 탄소 감축과 흡수는 어떤 차이?

탄소 감축과 흡수는 국가 탄소중립 시나리오를 통해 차이를 확인할 수 있다.

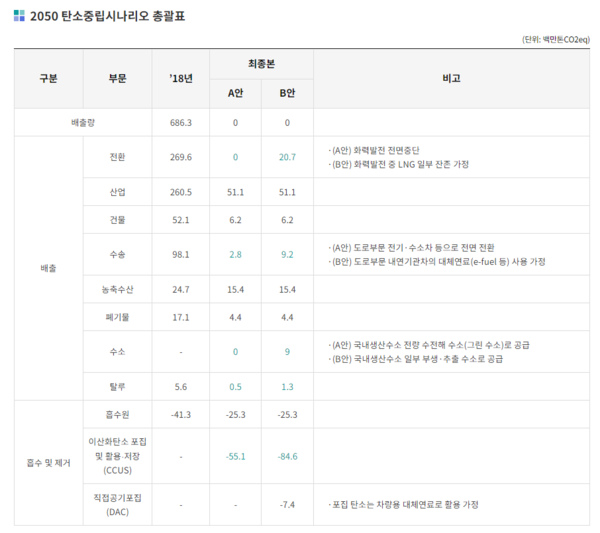

탄소중립 시나리오는 2018년 탄소 배출량 최고점을 기준으로 2050년까지 대기 중 이산화탄소량을 제로(0)로 만드는 것을 목표로 세워졌다. 이는 ‘배출량’이라고 표기됐다. 배출량은 감축과 흡수가 없었을 때 6억 8630만톤이 발생하는데, 이를 제로로 만든다는 의미이다.

탄소중립 시나리오는 A안과 B안이 있다. 전자는 감축에, 후자는 흡수에서 성과를 내는 방향이다. 탄소를 감축해야 하는 영역은 ▲(에너지) 전환 ▲산업 ▲건물 ▲수송 ▲농축수산 ▲폐기물 ▲수소 ▲탈루이다.

감축이 제로가 되는 영역은 A안에서 ‘(에너지) 전환’과 ‘수소’ 외에는 없다. 에너지 전환이란 화력발전을 전면 중단하는 방식으로, 수소는 국내에서 생산한 그린수소를 공급하는 방법을 사용해 탄소 배출량을 100% 감축해 제로로 만들겠다는 계획이다. 나머지 산업이나 건물 등은 대폭 줄여도 제로가 되지는 않는다.

2050 탄소중립안에 따르면, 감축하고 남는 탄소량이 A안은 8040만톤, B안은 1억1730만톤이다. 이는 전량 흡수와 제거를 통해 해결해야 한다.

흡수는 ‘흡수 및 제거’로 표기하고, ▲흡수원 ▲이산화탄소 포집 및 활용⋅저장(CCUS) ▲직접공기포집(DAC)을 통해 실행한다. 흡수는 2018년 기준 흡수원만 4130만톤의 대기 중 온실가스를 가뒀다. 탄소중립안에 따르면, 2050년까지 A안과 B안 모두 대기 중의 탄소 2530만톤을 흡수해야 한다.

흡수가 아닌 제거 방법은 이산화탄소 포집 및 활용⋅저장(CCUS)와 직접공기포집(DAC)이 있는데, A안은 CCUS로 5510만 톤, B안은 8460만 톤을 공기 중에서 제거한다는 계획이다. B안은 DAC를 통해 추가로 740만 톤을 포집하여 차량용 대체 연료로 활용한다는 계획이다.

문제는 흡수원 외에 다른 수단들을 통해 해당 목표를 달성할 수 있을지가 불투명하다는 점이다. DAC는 해외에서 투자와 대규모 시설을 건축하는 사례들이 나오고 있다. CCUS는 중국과 캐나다에서 실험이 이뤄지고 있으나, 아직 실험 단계에 머무르고 있다. 우리나라는 2050년 탄소 중립 목표에서 CCUS 비중이 크고, 2030년 NDC 목표에서도 1030만 톤을 CCUS로 포집해야 하므로 상용화 여부가 중요하다.

이 때문에 자연스럽게 '탄소 흡수'로 관심이 쏠리는 상황이다.

흡수 기술 톺아보기…흡수원 확보가 관건

흡수 방법으로 가장 대표되는 게 자연기반솔루션(NBS)이다. 자연기반솔루션은 지구의 자정 기능에 기대는 방식이다. 흡수원은 크게 토양과 해양으로 구분한다.

흡수 목표를 달성하기 위해서는 흡수원 확보가 관건이다. 탄소중립시나리오에 따르면, 한국은 산림에서 2360만 톤을 흡수할 수 있다. 탄소는 대부분 토양에 저장되며, 나무와 동식물, 부엽토에도 흡수된다. 산림을 통한 흡수는 그린 카본이라고 부른다. 그린 카본은 조림사업과 생태복원사업을 통해 탄소 저장량을 확대하는 방향으로 실행된다.

블루 카본은 해양 생태계의 탄소 흡수를 의미한다. 환경부에 따르면, 바다는 지구 전체 이산화탄소의 93%를 저장한다. 산호는 인간 활동으로 인해 배출된 탄소의 10%를 처리하고, 고래 한 마리는 일생동안 30톤의 탄소를 제거한다. 다만, 연구가 부족해서 공식 통계에는 극히 일부만 포함되고 있다.

때문에 결국 탄소흡수원으로서의 나무와 토양이 중요할 수밖에 없는 것이다.

흡수원은 ‘영구성’ 원칙 지켜야…관리가 핵심

흡수원이 온실가스 저장고로서 제대로 작동하려면 IC-VCM(탄소시장청렴위원회)의 핵심탄소원칙(CCP)이 말하는 ‘영구성’을 지켜야한다. 핵심탄소원칙은 자발적 탄소상쇄시장에서 거래되는 ‘크레딧’으로 전환할 수 있는 제거와 흡수 활동에 대한 규정이다.

영구성은 공급자가 온실가스를 산림을 통해 흡수하면, 대기권 밖으로 영구히 배출되도록 하며 다시 배출량이 복구되지 않는다는 점이다. 예를 들면, 조림사업으로 조성된 숲이 불타서 제거된 배출량이 대기 중으로 나오게 되면 영구성의 원칙에 위배된다.

산림청은 지난해 ‘ 2050년 탄소중립 달성을 위한 산림부문 추진전략’을 발표했다. 이는 2050년까지 나무 30억 그루를 더 심는 신규조림 외에도 관리를 통한 흡수원의 흡수능력 강화 및 보전과 복원을 포함한다.

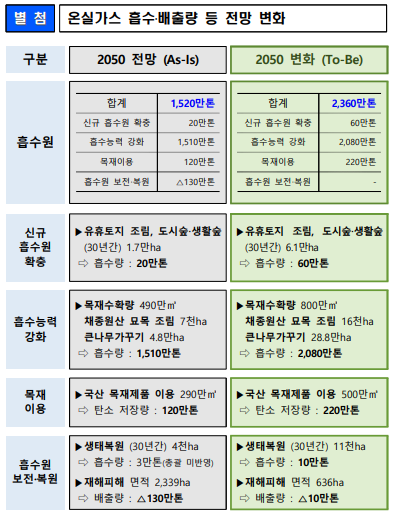

추진 전략은 ▲신규 흡수원 확충 ▲흡수능력 강화 ▲목재 이용 ▲흡수원 보전⋅복원 방식의 온실가스 흡수량을 전망했다. 전망치는 아무런 대책을 취하지 않았을 때와 시나리오대로 수행했을 때의 변화를 보여준다. 전자는 1520만톤, 후자는 2360만톤을 흡수원을 통해 저장할 수 있을 것으로 예상된다.

흡수량이 가장 많은 방법은 관리를 통한 흡수능력 강화로 각각 1510만톤, 2080만톤으로 비중의 대부분을 차지한다. 산림청은 흡수능력 강화의 대표적인 방법으로 숲가꾸기를 제시한다. 산림청은 숲을 가꾸지 않을 경우 나무들 간에 가지의 뻗음 경쟁이 치열해져 제대로 생장하지 못하며, 제대로 관리하면 직경이 3배 이상 큰 나무가 자랄 수 있다고 분석했다.

미국 캘리포니아는 최근 산불 피해로 인해 상당한 부분의 숲이 소실되어, ‘영구성’에 문제가 발생했다. 한 제재소는 숲 솎아베기를 통해 화재로 인해 피해를 입은 숲을 복원하고, 온실가스 흡수 능력을 확대하는 사업을 실행한 바 있다.

- 【10억 그루 탄소뱅크 ①】 세일즈포스는 왜 1조 그루 나무를 심는가

- 자발적 탄소시장, 핵심원칙 및 평가 프레임워크 발표

- 탄소시장, 자발적시장과 규제시장의 연계...어떻게 접근할까

- 탄소배출권 거래 걸림돌, 투명성 리스크 해결책은?

- 농부들, 탄소배출량을 재배할 수 있다?

- 【Trend Insight】 블록체인과 탄소시장, 암호화폐까지... 탄소시장 유동성 커지나

- 【10억 그루 탄소뱅크 ③】 토양의 탄소흡수 보고기준 가이드라인, 내년에 나온다

- 미국서도 EPR(생산자책임재활용제) 확산

- 【10억 그루 탄소뱅크 ④】 토양 탄소 흡수 가이드라인 LSRG…테스트 기관으로 선정된 푸른아시아

- 【10억 그루 탄소뱅크 ⑤】 푸른아시아, 왜 10억그루 나무 심기에 나섰나

- 개발도상국 기후 피해 지원, 탄소배출권으로 한다

- 【10억 그루 탄소뱅크⑥】 애플 탈탄소와 푸른아시아 남해 기후 행동 모델

- 세계 최대 펄프기업 등 6개사, 브라질에 20억그루 심는 바이오마스 설립

- GHG프로토콜 한국어 공식 번역본 나온다...(사)푸른아시아, WRI와 계약 체결