유럽연합(EU), 미국 증권거래위원회(SEC), 국제지속가능성기준위원회(ISSB)에서 ESG 공시 기준을 단일화하는 가운데 기후관련 금융공시 태스크포스(TCFD) 프레임워크는 이 3가지 공시 기준 모두의 뼈대에 해당되면서, 주목받고 있다.

글로벌 추세에 따라 국내기업도 TCFD의 가이드라인을 근거로 기후정보를 공시하고, 한국ESG기준원(KCGS)의 환경평가도 TCFD 세부항목과 연계해 기후변화 관련 문항에 대한 가중치를 늘렸다. KCGS 분석 결과, 자산규모 2조원 이상의 기업이 TCFD 연계 기후공시가 평균적으로 높은 편으로 나타났다.

ESG 공시 표준화의 세 가지 축

현재 ESG 공시 기준은 여러 국가에서 제정하고 있다. 일부 국가에선 공시 의무화 규정까지 마련되는 등 ESG 공시가 규제의 성격으로 강화되고 있다고 KCGS는 밝혔다. ESG 공시를 표준화하는 주요 기관으로 EU 집행위원회, SEC, ISSB 세 기관이 있다.

EU 집행위원회는 지난 11월 유럽재무보고자문그룹(EFRAG)에서 제시한 EU 지속가능성보고기준(ESRS)을 중심으로 기후변화를 비록한 ESG 전반을 포괄하는 기준인 기업지속가능성보고지침(CSRD)을 마련했다. EU는 공시 의무가 있는 대기업과 상장기업 뿐 아니라 상장 중소기업과 EU 외 기업에도 오는 2024년부터 단계적으로 CSRD를 적용할 계획이다.

SEC는 기후위험과 영향에 대한 공시를 확대하고자 ‘투자자를 위한 기후 관련 공시의 강화 및 표준화 규칙 초안’을 지난 3월 발표했다. SEC는 투자자 보호에 중점을 두고 기후변화가 기업의 재무에 미치는 영향을 공개토록 했다.

ISSB는 지속가능성 공시 기준의 국제 표준을 만들어 단일 기준을 제시하는 ‘IFRS 지속가능성 공시기준 초안’을 지난 4월 발표했다.

글로벌 기후공시 체계, 어떻게 다를까?

글로벌 지속가능성 공시 기준을 단일화하려는 시도 속에서 TCFD 프레임워크는 기후 관련 내용을 요구한다는 점에서 다른 기준의 근간으로 자리를 잡았다.

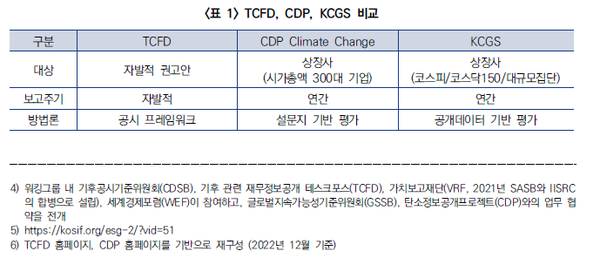

국내기업들은 자발적 환경공시 시스템인 CDP(탄소정보공개프로젝트)에서 발표한 ‘CDP Climate Change’와 ‘KCGS 환경평가 모형’을 비교해 기후변화 관련 지표를 도출하고 있다.

TCFD는 지난 2017년 ‘기후 관련 재무 공시 권고안’을 최초로 발표했다. 권고안에선 파리협약에서 합의한 시나리오에 따른 기업의 전략을 공개하도록 요구했다. TCFD는 매년 현황 보고서를 발표해 기후의 기후공시 현황과 개정사항을 발표하고 있다.

CDP는 각국 주요 기관의 기후변화, 수자원, 산림자원 등 환경 관련 정보 공시를 요구한다. 우리나라에선 매년 시가총액, 온실가스 배출권거래제를 시행하는 기업 200개를 선정해 평가하고 있다.

KCGS는 환경평가 모형을 개정해 지난 2022년부터 기후변화 관련 문항을 확대했고, 4개 분류에서 각각 기후변화 관련 지표와 대응, 성과에 대한 평가를 진행했다.

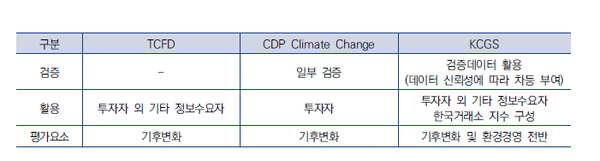

거버넌스 측면에선 TCFD 가이드라인에 따라 CDP와 KCGS가 기후변화 관련 위험과 기회에 대해 평가한다. 한편 CDP는 기업이 식별한 기후변화 위험과 기회를 구분하지만, KCGS는 기후변화 관련 중장기 로드맵과 비전 등 거시적 전략 수립 여부와 기후 위험 또는 기회로 인한 재무 영향을 측정하고 공개하도록 했다. 세 기준은 모두 파리협약 시나리오에 대한 분석을 요구한다.

국내기업 TCFD 기반 기후공시의 현황

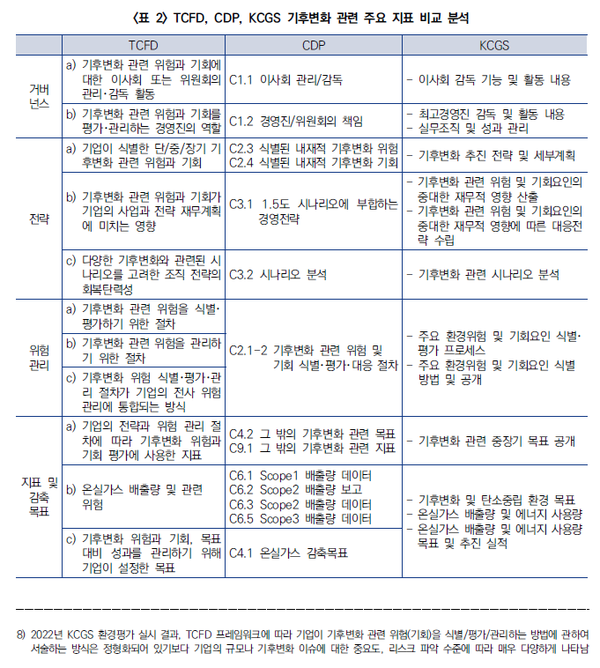

지난 2022년 KCGS 평가대상 기업(ES 부문 평가, 920사) 가운데 62%가 ESG 정보를 공시했다. 지속가능경영보고서를 발간하거나 홈페이지에 공시하는 방식이다. 현재 우리나라에선 ESG 공시를 위해 상장기업 230곳에서 지속가능경영보고서를 발간하고 있다.

한편 유가증권 및 코스닥 상장사의 ESG 정보 공시율은 각각 68%, 41%인데, TCFD 프레임워크에 따른 기후공시는 각각 20%, 4%에 그쳤다. ESG 정보 공시 기업 가운데 기후정보를 공시한 기업은 29%, 9%로 유가증권 상장사가 코스닥 상장사에 비해 많다고 KCGS는 밝혔다.

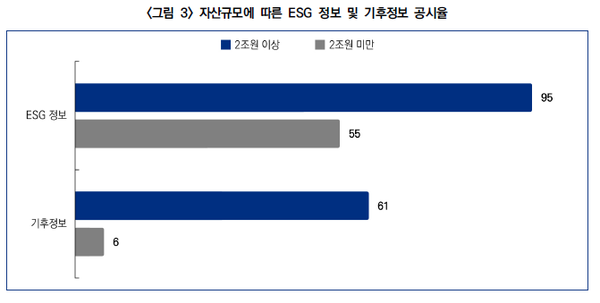

자산 규모가 큰 기업들은 대부분 ESG 정보를 공시하고 있는 것으로 나타났다. KCGS에 따르면, 자산 규모가 2조원 이상인 기업의 ESG 공시율은 95%다. 국내외에서 ESG 정보를 요구하는 경우가 늘고, 오는 2025년 국내 ESG 공시 의무화에 따른 조치라고 KCGS는 분석했다.

기후공시는 자산 규모에 따라 10배가 넘는 공시율 차이가 나타났다. 자산 규모 2조원 이상 기업의 61%가 기후정보를 공시한 반면, 규모 2조원 미만의 기업은 6%에 그쳤다.

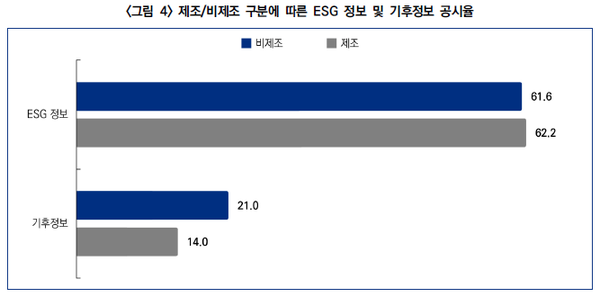

비제조업 부문의 기후정보 공시율은 21%로, 제조업 부문의 14%보다 높은 것으로 나타났다. 한편 ESG 정보 공시율은 제조업, 비제조업 부문이 약 62%로 비슷한 수준이다.

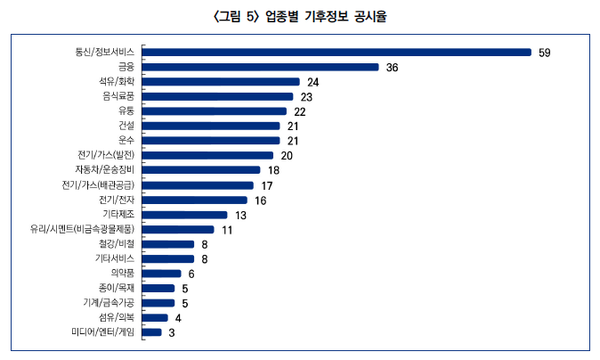

세부 업종별로 살펴보면 통신·정보서비스업의 기후 관련 공시율이 59%로 가장 높았고, 금융업이 36%, 석유·화학이 24%로 뒤를 이었다. 한편 미디어·엔터·게임 업종은 3%, 섬유·의복 부문이 4%로 평균대비 낮은 것으로 나타났다.

TCFD 권고안에서 거버넌스 관련 항목으로는 기후변화 이슈에 대한 이사회의 관리 기능이 포함된다. 국내기업 가운데 TCFD 프레임워크의 거버넌스 항목을 연계한 공시율은 약 15%로 나타났다. 유가증권 기업의 공시율은 약 17%, 코스닥 기업의 공시율은 약 7%로 나타났다.

국내 상장사 가운데 TCFD 프레임워크와 연계한 공시는 유가증권 시장과 자산규모 2조원 이상의 기업에서 많이 내놓고 있는 상황이다. 거버넌스 부문에선 ESG위원회를 설치해 이사회 내 기후변화 이슈를 논의하고 있지만, 사업 운영과 연계해 거시적 전략에 통합한 비율은 낮다고 KCGS는 분석했다. 실질적인 기후변화 대응책을 마련하고 탄소중립을 실천하기 위해서는 이사회의 관리 기능을 강화해야 한다고 KCGS는 조언했다.

관련기사: ISSB, 기후공시 요건으로 시나리오 분석 요구한다

관련기사: 거물급 참여하는 ESG데이터 허브 구축 속속 이뤄진다

- ISSB, 기후공시 요건으로 시나리오 분석 요구한다

- 거물급 참여하는 ESG데이터 허브 구축 속속 이뤄진다

- ISSB, 스코프3 포함하고 이중중대성 배제로 가닥

- TCFD 보고서, 60% 이상 기업 기후공시 발표...11개 항목 공시는 4%뿐

- 나스닥 원리포트, 개정 GRI 인증 획득한 최초의 ESG 소프트웨어

- 국민연금의 ESG 정보 입수율 환경 43.1%에 불과해...투자 판단 왜곡 가능성 높아

- "ESG, 둘로 쪼개자?" HSBC, 블랙록의 전 지속가능투자책임자들의 비판 목소리

- 나스닥의 성장 ESG 비즈니스, 나스닥이 위협?

- SEC 기후공시, PRI와 블랙록 문제제기…기준 부족하다 VS. 지나치다

- 【박란희의 TalkTalk】 글로벌 3개의 ESG기준, 합쳐질 수 있을까

- 다양한 글로벌 지속가능성 인증 40개 모음, 이런 것도?

- 나스닥이 제작한 ESG 소프트웨어 구입 가이드

- 국내 기업 85% SASB 국문 번역 이용 가능

- ‘탄소의 금융화’ 추세...미래 탈탄소화의 노선은?

- 사회적가치연구원, 'G in ESG' 출간

- 녹색 비즈니스의 현주소…어떤 산업에 기회있나

- 한국ESG기준원, 의결권 행사 지침서 발간

- 지속가능성 리더 320명, 이사회 ESG 교육과 CSO의 회의 참석 요구

- 한국 기업, TCFD 공시율 평균 28%...전략 및 위험관리 보완해야

- 국민연금, 금융배출량 2710만 톤…주주행동주의 강화해야